世界に存在するポジティブな気持ちになれることわざ・格言が分かります

みなさんこんにちは、syuyaです。

この記事では、世界に存在するポジティブなことわざや格言を6種類、ご紹介しています。

世界には、様々な格言やことわざが存在しています。

格言やことわざとは、人々の経験や知恵や価値観を短い言葉で凝縮し、世代を超えて語り継がれてきた表現のかたちです。

いずれも日常生活の中で繰り返し現れる状況や感情、判断に対して、簡潔ながらも深い示唆を与える言葉であり、文化や言語に関係なく世界中で大切にされてきました。

多くのことわざは、農耕や商い、家族、自然、信仰といった生活に根ざした場面から生まれており、その背景にはそれぞれの社会がどのように世界を理解し、生き延びてきたかという集団の知恵が込められています。

格言はときに教訓として、ときに慰めとして、ときには皮肉やユーモアとしても使われます。

だからこそ言葉そのものが短くても、その意味は状況によって柔軟に広がり、個人の解釈や感情と結びついて深く響くのだと言えます。

格言やことわざは単なる知識ではなく、人生をどう歩むべきかを静かに語る羅針盤のような存在であり、日々の判断や行動に影響を与える力を持っています。

この記事ではそんなことわざ・格言の内、ポジティブな気分になれるものを6つ、ご紹介します。

笑う門には福来る。(日本語)

笑う門には福来る。

「笑う門には福来る」は、日本の伝統的なことわざの一つで、古くから人々の間で親しまれています。

意味は、いつも笑顔で明るく過ごしている家庭や場所には、自然と幸運が訪れるというものです。ここでいう「門」とは家や家庭を指し、「福」は幸福や運の良さを表しています。

このことわざは、単に笑うことが良いというだけではなく、日々の態度や心構えが運命に影響を与えるという考え方を含んでいます。困難なときにも笑顔を忘れず、前向きに過ごす姿勢が、良い運や人を引き寄せるという人生観が背景にあります。

また、笑顔は人と人との関係を円滑にし、周囲の雰囲気も明るくします。そのような積極的な人間関係が、結果として幸福を呼び込むという、心理的・社会的な効果も含まれているといえるでしょう。

さらに、笑顔には精神医学的なメリットも数多くある事が知られています。

まず、笑いは脳に良い影響を与えることが分かっています。

笑うと脳内でエンドルフィンやドーパミンといった「快感ホルモン」が分泌され、ストレスを軽減し、気分が前向きになります。

特にエンドルフィンは自然の鎮痛剤とも言われ、痛みや不安を和らげる効果があるとされています。つまり、笑顔で過ごすことが、脳の状態をポジティブに保ち、結果的に精神的な健康を支える要素になるのです。

さらに、笑いは自律神経にも作用します。

例えばお笑い番組を観たり、仲のいい友人と大笑いすると、緊張を司る交感神経とリラックスを司る副交感神経のバランスが整いやすくなります。

このバランスの改善は、血圧や心拍、免疫系の働きにも良い影響を与えるとされています。

実際笑いによってナチュラルキラー細胞(NK細胞)と呼ばれる免疫細胞が活性化するという研究もあり、がんや感染症の予防にも寄与する可能性が指摘されています。

「笑う門には福来る」は日本では年始のあいさつや福を招く言葉としても用いられ、演劇や書道、商品名などにも登場するなど、縁起の良い表現として定着しています。

Life is tough, but so are you.(英語)・・・人生は厳しい、だがあなたもそれに打ち克てるほど強い

Life is tough, but so are you.

人生は厳しい、だがあなたもそれに打ち克てるほど強い

”Life is tough, but so are you.(人生は厳しい、でもあなたもそれだけ強い)”は、近年広く使われる英語の励ましの言葉であり、シンプルながら非常に力強いメッセージを含んでいます。

特定の古典文学や哲学書に出典があるわけではありませんが、英語圏でのSNSやスピーチ、自己啓発の文脈で多く引用されており、多くの人の心を支えるフレーズとして定着しています。

この言葉が伝えているのは、人生には避けられない困難や苦しみがあるという現実と、それに負けないだけの強さが私たち自身の中にもあるという信頼です。

”tough”という語は「困難な」「過酷な」という意味であると同時に、「強靭な」「粘り強い」という意味も含むことから、このフレーズは語感の上でもバランスが取れており、聞く人に自然と自己肯定感を与えてくれます。

この言葉の魅力は、慰めではなく、内なる強さへの「思い出させ」にあると言えるでしょう。

誰しも挫けそうになるときがありますが、そのときに「私はもうダメだ」と思うのではなく、「それでも私は立ち向かえる」と自らに言い聞かせる、そのきっかけとなるのがこのフレーズです。

優しさと力強さが同居しており、まるで親しい誰かが背中を押してくれるような感覚を与えてくれます。

この言葉は、うつや不安に悩む人、キャリアや家庭で壁にぶつかっている人、あるいは何気ない日常の中で迷っている人にとって、静かに寄り添いながらも前進を促す役割を果たしています。

「人生は厳しい」ことを否定せずに認めたうえで、それでも立ち向かえるという可能性を示している点において、現代に生きる多くの人々の共感を集めているのです。

Il n’est jamais trop tard pour bien faire.(フランス語)・・・良いことをするのに遅すぎるということはない

Il n’est jamais trop tard pour bien faire.

良いことをするのに遅すぎるということはない

“Il n’est jamais trop tard pour bien faire.” は、フランスの古くからある格言で、その意味は「良いことをするのに遅すぎるということはない」と訳されます。

人生のどの段階であっても正しい行い、善意のある行動、価値ある挑戦を始めるのに「手遅れ」ということはない、という前向きな人生観を表しています。

この格言は、18世紀のフランス文学や哲学の中でもたびたび引用され、特に啓蒙思想が花開いた時代に人間の自由意志や可能性を肯定する言葉として広まりました。

現代においても、教育や仕事の挫折からの再出発、高齢者の生き方やキャリアチェンジなど、さまざまな文脈で力強い励ましとして使われています。

この言葉の力は「時間」や「年齢」にとらわれがちな人間の思考を解き放ち、行動への一歩を後押ししてくれる点にあります。

「もう遅いから無理だ」と思う瞬間にこそ、“Il n’est jamais trop tard pour bien faire.” という言葉が、あらためて希望と勇気を与えてくれるのです。

また、この格言は道徳的な意味合いも含んでいます。

過去にどれほど間違いや怠惰があったとしても、今からでも「善い行い」を始める価値はあるという、寛容で人間らしい視点が込められています。

反省から始まる再生、赦しから始まる行動を励ますこの言葉は、単なる楽観主義にとどまらず、誠実な生き方への道しるべとも言えるでしょう。

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।(ヒンディー語)・・・心で負けたら敗北、勝ったら勝利

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।

心で負けたら敗北、勝ったら勝利

“मन के हारे हार है, मन के जीते जीत。”(Man ke haare haar hai, man ke jeete jeet.)は、インドのヒンディー語における非常に有名な格言であり、直訳すると「心で負けたらそれが敗北であり、心で勝てばそれが勝利である」という意味になります。

この言葉は勝敗の鍵を握るのは外的な条件ではなく、内なる「心」の在り方であるという深い人生哲学を語っています。

この格言は、宗教的にも文化的にも広く浸透しており、特にヒンドゥー教の聖典や古典文学、あるいは詩人・哲学者の言葉として繰り返し引用されてきました。

インドの多くの家庭や学校では、子どもたちに精神的な強さや勇気を教えるためにこの言葉が用いられます。

また現代においても、自己啓発やメンタルヘルスの分野で頻繁に取り上げられる表現の一つです。

この言葉が強調するのは、「外の世界でどれほど逆境にあっても、心の中で希望や信念を失わなければ、それはまだ敗北ではない」という点です。

逆にどんなに恵まれた状況にあっても、自ら心で諦めてしまえばそこにすでに敗北があるのだという警句でもあります。

つまり真の勝利とは物理的な成功ではなく、まず自分の内側にある意志や気持ちの勝利にあるということです。

“मन के हारे हार है, मन के जीते जीत。”は、困難に立ち向かうすべての人に向けられた応援のメッセージです。

自信を失いそうなときや自分を鼓舞したいときには、この言葉は静かに、しかし力強く「あなたの中に勝利はある」と語りかけてくれます。

塞翁失马,焉知非福(中国語)・・・塞翁は馬を失ったが、それは不幸とは限らない

塞翁失马,焉知非福

塞翁は馬を失ったが、それは不幸とは限らない

“塞翁失马,焉知非福”(sàiwēng shīmǎ, yān zhī fēi fú)は、中国古代の思想書『淮南子(えなんじ)』に登場する有名な故事成語であり、直訳すると「塞(国境)に住む老人が馬を失ったが、それが不幸とは限らない」という意味です。

この言葉は、人生における一見不運と思える出来事が、やがて幸運につながるかもしれないという、深い洞察と逆転の可能性を示しています。

この故事はこう語られます――ある日、塞の外れに住む老人の馬が逃げ出してしまい、人々は不運だと嘆きました。

ところがしばらくして、その馬が立派な野生馬を連れて戻ってきたため、今度は幸運だと騒ぎ立てます。

さらにその馬に乗った老人の息子が落馬して足を折ってしまい、再び不運とされます。

しかしその後、戦争が起きて多くの若者が徴兵され戦死する中、足を怪我した息子は徴兵を免れ、命が助かることになりました。

このように、出来事の善悪は短期的には判断できず、運命は常に変化するという教訓が込められています。

“塞翁失马,焉知非福”は、中国だけでなく、日本や韓国など東アジア全体で広く知られており、「人間万事塞翁が馬」という形で日本語にも取り入れられています。

この言葉がもつ哲学的な意義は、運命をコントロールできないことへの諦観や、目先の損得に一喜一憂しない「中庸」の精神を教える点にあります。

現代においても、失敗や災難に見舞われたとき、この言葉を思い出すことで、長い目で見て物事を判断し、冷静さと希望を保ち続ける姿勢が育まれます。

“塞翁失马,焉知非福”は、私たちに「いま起きていることが、本当に悪いことなのか?」という問いを投げかけ、逆境の中にも未来への可能性を見出す勇気を与えてくれる格言です

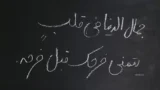

كل تأخيرة فيها خيرة(アラビア語)・・・すべての遅れには、何かしらの善がある

كل تأخيرة فيها خيرة

すべての遅れには、何かしらの善がある

“كل تأخيرة فيها خيرة”は、アラビア語圏で日常的に使われている非常に親しまれたことわざで、その意味は「すべての遅れには、何かしらの善がある」というものです。

つまり物事が思い通りに進まなかったり、予定が狂ってしまったようなときでも、それには神の意図による何らかの良い意味が隠されているかもしれない、という前向きな受け止め方を促す表現です。

この言葉の背景には、イスラーム的な運命観が深く関わっています。

イスラームではすべての出来事がアッラー(神)の定めたものであり、人間の目には不運や失敗に見えることも、長い目で見れば大きな恩恵につながる可能性があると考えられています。

この諺はそうした価値観を日常の言葉で表現したものであり、特に失敗や延期に直面したとき、慰めや励ましの意味を込めて人々の会話に登場します。

このことわざには、「焦らずに待てば良いことがある」「神の采配を信じよう」という柔らかな信仰が込められており、現代でもモロッコやエジプト、レバノン、サウジアラビアなど、アラブ世界のあらゆる地域で広く使われています。

出典は特定の文献ではなく口承文化を通じて伝えられてきた民間の知恵でありながら、その思想はクルアーンの「あなたが嫌うことの中にも、実はあなたにとって善があるかもしれない」という節とも深く通じています。

“كل تأخيرة فيها خيرة”は、人生における予期せぬ出来事や不運に対し、落ち着いて受け入れる心の姿勢を教えてくれる言葉です。

目の前の結果に一喜一憂せず、より大きな視点から意味を見出すというこの格言は、アラブ文化に根付いた希望と忍耐の象徴でもあるのです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

この記事では、ポジティブな気持ちになれる世界の格言・ことわざ6つをご紹介しました。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

コメント