メジャーな生成AIについてわかります。

みなさんこんにちは、syuyaです。

この記事では、2025年時点での主要なAIをご紹介しています。

人工知能(AI)の進化は、ここ数年で驚異的なスピードを見せています。2025年現在、AIはビジネス、教育、医療、クリエイティブ分野など、あらゆる領域で活用され、私たちの生活や働き方を大きく変えつつあります。

特に生成AIやマルチモーダルAIの登場により、従来の枠を超えた革新的なサービスやツールが次々と登場しています。

本記事では、2025年時点で注目されている主要なAI技術やサービスをピックアップし、それぞれの特徴や活用事例をわかりやすく紹介していきます。AIの最新トレンドを把握したい方や、導入を検討している方にとって、必見の内容です。

📖関連書籍

AI関連書籍は数多く発売されています。

下記のボタンをタップすれば、AmazonでAI関連書籍を検索する事が出来ます。(Amazonの検索ページへジャンプします。)

生成AI(テキスト生成 / 会話型・多用途型)

生成AI(テキスト生成 / 会話型・多用途型)は、ユーザーが入力した文章や質問に対して、自然な言葉で返答したり、文章やアイデア、要約、企画提案などを自動生成するタイプのAIです。

大規模言語モデルと呼ばれる技術を基盤としており、膨大なテキストデータを学習しているため、人間が書いたような自然な文体で文章を作り出すことができます。

このタイプのAIは、日常会話から専門的な解説、文章の推敲、ブログ記事や広告コピーの作成、プログラミングコードの生成まで、多様な用途に対応できる柔軟性が特徴です。簡単な雑談に使うこともできれば、ビジネス文書の作成サポートや、学習用途の説明役として利用することもできます。

また、ユーザーの意図を汲み取りながら対話形式で進められるため、従来の検索で情報を探すよりも、より自然な形で「知りたいことに直接答えを得られる」点が大きなメリットです。

さらに、特定の文体や言い回し、専門ジャンルに合わせて出力内容を調整できるため、クリエイターやビジネスパーソンにとって生産性向上のための実用的なツールとなっています。

生成AI(テキスト生成 / 会話型・多用途型)は、「文章をつくる」「説明する」「考える」といった、人間がこれまで行ってきた知的作業の多くを支援・代替できる存在であり、日常からビジネスまで幅広く活用されているAI技術の代表的な形となっています。

ChatGPT

| AI名 | ChatGPT |

| 開発元/提供元 | OpenAI |

| 分類/タイプ | 生成AI(会話型AI/テキスト生成) |

| 公式サイト/リンク | https://chat.openai.com/ |

ChatGPTは、アメリカのAI研究企業・OpenAIが開発した、自然言語による対話を中心とした生成AIです。もともとは人間と自然な会話を行うことを目的に設計されましたが、現在ではテキスト生成、要約、翻訳、プログラミング支援、資料作成、アイデア発想など、知的作業全般を幅広くカバーできる汎用AIとして進化しています。

搭載されている「GPT(Generative Pre-trained Transformer)」シリーズは大規模な言語モデルであり、特に最新の「GPT-4o(omni)」はテキストだけでなく画像や音声、動画などの入力にも対応するマルチモーダルAIです。

このため、画像解析や音声対話など、従来は別の専門AIが必要だった分野を一つでこなせる柔軟性が特徴です。

ChatGPTの最大の強みは、その対話精度と汎用性の高さにあります。Googleの「Gemini」やAnthropicの「Claude」などと比較しても、会話の自然さや指示の理解力、長文生成能力で優れており、特に論理的な文章構成や多段階推論が得意です。

また、ユーザーが求める文体やトーンに合わせて柔軟に出力を調整できる点も評価されています。さらに、ブラウザやスマートフォンアプリでの操作性の良さ、そしてAPIによる外部サービスへの統合性も高く、開発者から一般利用者まで幅広い層に支持されています。

2025年現在では、教育・研究・ビジネス・クリエイティブなどあらゆる分野で標準的なAIツールとして定着し、「AIアシスタントといえばChatGPT」と言われるほどの代表的存在となっています。

多用途で思考力・文章生成力が高く、幅広い分野でバランスよく活用できる汎用対話AIです。

Claude

| AI名 | Claud |

| 開発元/提供元 | Anthropic |

| 分類/タイプ | 生成AI(会話型AI/テキスト生成) |

| 公式サイト/リンク | https://claude.ai |

Claude(クロード)は、アメリカのAI企業・Anthropic(アンソロピック)が開発した次世代型の会話AIです。Anthropicは元OpenAIの研究者たちによって設立された企業であり、「安全で信頼できるAIの開発」を理念に掲げています。

Claudeはその哲学を反映し、人間の意図をより深く理解しつつ、倫理的かつ誠実な回答を行うよう設計されています。

テキスト生成や文章校正、要約、資料作成、プログラミング支援、創作などに幅広く利用できるほか、自然な対話を通じて複雑なテーマについても整理・分析できるのが特徴です。

Claudeシリーズは現在、「Claude 3」世代に進化しており、特に「Claude 3 Opus」「Claude 3 Sonnet」「Claude 3 Haiku」など複数のモデルが用途に応じて提供されています。

Opusは最高性能モデルで、長文の理解や論理的推論に非常に強く、学術的な内容やビジネス分析などにも対応可能です。さらにClaudeは「超長文コンテキスト」に対応しており、他のAIでは扱えない数十万字規模の文書を一度に処理できる点でも高く評価されています。

他の生成AIと比較した場合、Claudeの最大の強みは高い読解力と倫理性にあります。

ChatGPTが柔軟な創造性と対話性に優れるのに対し、Claudeはより「慎重で理性的」な応答を行う傾向があり、間違った情報を生成しにくいのが特徴です。

そのため、正確性が求められる業務文書や研究分野、企業利用などで特に支持されています。

また、シンプルで洗練されたインターフェースと、Google DriveやDropboxとの連携機能も備えており、実務向けのAIアシスタントとして注目を集めています。

自然で文脈を深く理解した対話が得意で、長文処理能力や思考の一貫性に強みを持つAIです。

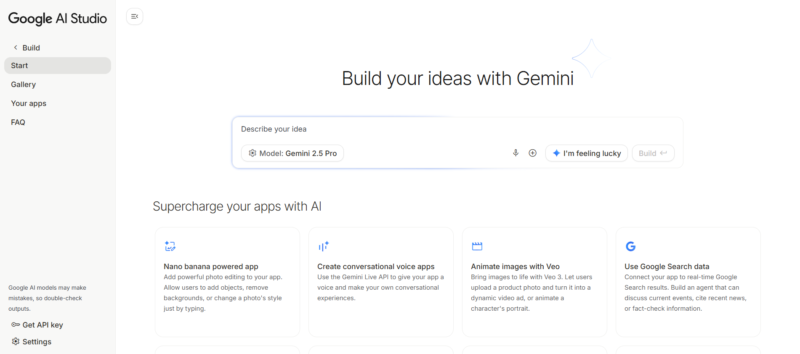

Gemini

| AI名 | Gemini |

| 開発元/提供元 | Google(Google DeepMind) |

| 分類/タイプ | 生成AI(会話型AI/マルチモーダルAI) |

| 公式サイト/リンク | https://gemini.google.com |

Gemini(ジェミニ)は、Googleが開発・提供する次世代の生成AIであり、同社のAI研究部門「Google DeepMind」によって設計されています。

旧「Bard(バード)」の後継として2023年末に登場し、Googleの検索技術や膨大なデータベースを活かした高精度な知識回答を特徴としています。

Geminiは単なるチャットAIではなく、テキスト、画像、コード、音声、さらには動画までも扱えるマルチモーダルAIとして開発されており、AIアシスタント、検索補助、開発支援、教育、クリエイティブ分野など幅広い分野で活用が進んでいます。

Geminiシリーズには複数のモデルが存在し、用途に応じて「Gemini 1」「Gemini 1.5」「Gemini Advanced」などが提供されています。

特に「Gemini 1.5 Pro」では長文の理解・分析能力が強化され、数十万トークンにおよぶ文書やコードを一度に処理できる性能を持ちます。

また、Googleアカウントを利用すれば誰でもブラウザ上から利用可能で、Google Docs、Gmail、Sheetsなどと連携し、文書作成やメール返信の自動化など実用的な機能を簡単に利用できます。

他の生成AIと比較した場合、Geminiの最大の強みはGoogleの検索技術との統合と情報精度の高さにあります。

ChatGPTやClaudeが主に大規模言語モデルの知識に基づいて回答を生成するのに対し、GeminiはGoogle検索と連動して「最新のWeb情報」を参照しながら回答を作成することが可能です。そのため、時事的な話題やニュース、最新の技術動向などに関して、よりリアルタイム性の高い応答を得られます。

また、Googleのエコシステムとの親和性が非常に高く、AndroidスマートフォンやChromebookなどのデバイスにも統合されつつあり、日常生活に自然に溶け込むAIとして今後の発展が期待されています。

検索・Googleサービスとの連携性が高く、情報探索やWebベースの利用に優れた統合型AIです。

Microsoft Copilot(マイクロソフト・コパイロット)

| AI名 | Microsoft Copilot(コパイロット) |

| 開発元/提供元 | Microsoft |

| 分類/タイプ | 汎用AIアシスタント(テキスト生成 / Office統合AI / 作業支援AI) |

| 公式サイト/リンク | https://copilot.microsoft.com/ |

Microsoft Copilot(コパイロット)は、Microsoft が提供する 作業支援特化型の汎用AIアシスタント で、文章作成、要約、企画生成、Web検索、画像生成、プログラミング補助などを、OneDrive、Edge、Microsoft 365 といった各サービスと連携して実行できる点が特徴です。

Office製品との統合が深く、Word の文書生成、Excel のデータ分析や関数提案、PowerPoint のスライド構成など、ビジネス作業を大幅に効率化することができます。

Copilot の強みは、「操作ではなく意図を伝えるだけで作業が進む」というコンセプトにあり、文章修正、資料作成、メール対応、検索結果の整理など、日常業務で頻発するタスクを自然言語で指示するだけで完了できます。

また、最新の大規模言語モデルへの更新が継続されており、AI機能がクラウド側で強化されるため、利用者は常に最新性能を活用できます。

ChatGPT が「幅広い対話と創造的生成」に向く一方、Microsoft Copilot は 「実務とOffice作業の高速化」に最適化された AIアシスタントであり、仕事の生産性向上を目的とした環境で強みを発揮します。

Microsoft 365 や Microsoft Edge と深く統合されており、文章作成・データ分析・資料生成などの日常業務を自然言語で効率化できる統合型AIです。

DeepSeek(ディープシーク)

| AI名 | DeepSeek(ディープシーク) |

| 開発元/提供元 | DeepSeek(中国のAI研究開発企業) |

| 分類/タイプ | 大規模言語モデル(テキスト生成 / 高効率推論系LLM) |

| 公式サイト/リンク | https://www.deepseek.com/ |

DeepSeek は、中国のAI企業 DeepSeek が開発する 高効率な大規模言語モデル で、従来よりも少ない計算資源で高い推論性能を発揮することを目的に設計されています。

大規模モデルでありながら動作コストを抑える構造的工夫が施されており、計算効率とスピードの高さが特徴です。

DeepSeek の強みは、「軽量性と高性能の両立」にあり、複雑な推論や長文処理、コード生成、分析タスクなどを低いコストで実行できます。そのため、クラウド環境だけでなくローカルや企業システムにも導入しやすい点が評価されています。

また、多言語対応が進められており、英語・中国語を中心に汎用的な業務タスクにも利用可能です。

ChatGPT や Claude が「汎用的な思考力と対話性能」に強いのに対し、DeepSeek は 「同等レベルの性能をより低コストで実現する」 という方向性を持ったモデルであり、研究利用・企業導入・ローカル実行に適した合理的なLLM と言えます。

軽量かつ高速な推論が可能な設計により、クラウドやローカル環境で高性能なテキスト生成や推論を低コストで実現できる効率特化型AIです。

LLaMA

| AI名 | LLaMA |

| 開発元/提供元 | Meta(旧Facebook) |

| 分類/タイプ | 生成AI(大規模言語モデル/会話・テキスト生成) |

| 公式サイト/リンク | https://ai.meta.com/llama |

LLaMA(ラマ)は、Meta(旧Facebook)が開発した大規模言語モデルで、ChatGPTやClaudeと並ぶ代表的なオープンソース系生成AIです。

正式名称は「Large Language Model Meta AI」で、Metaが長年培ってきた自然言語処理研究の成果をもとに設計されています。

ChatGPTが商用利用を中心に展開されているのに対し、LLaMAは研究者や開発者向けに公開されたオープンモデルであり、AI技術の透明性と共有を目的としています。

LLaMAシリーズは世代ごとに進化しており、2024年には「LLaMA 3」が発表されました。この最新モデルでは、英語以外の多言語対応、コード生成能力、そして推論精度が大幅に向上しています。

また、MetaはLLaMAを完全なオープンモデルとして提供しており、研究機関や企業が自社のAI製品に組み込んだり、独自にチューニングしたりできる点が大きな特徴です。

これにより、世界中のスタートアップや開発者がLLaMAを基盤としたAIチャットボットやアシスタントを構築しています。

他のAIと比較した場合、LLaMAの最大の強みはオープン性と拡張性の高さにあります。

ChatGPTやClaudeがクラウド上で動作する閉じた環境であるのに対し、LLaMAはローカル環境でも動作可能であり、プライバシー保護や独自カスタマイズが容易です。

また、Hugging FaceやOllama、Mistralなどの外部プラットフォームとの連携も盛んで、開発者コミュニティによって日々改良が進んでいます。

さらに、MetaはLLaMAをInstagramやThreadsなどの自社サービス群にも統合しつつあり、将来的には「Meta AI」としてSNS上で自然なアシスタント機能を提供する計画を進めています。

LLaMAは「オープンソース界のChatGPT」として、学術研究・産業応用の両面から高い注目を集めているAIモデルです。

軽量で扱いやすいオープンモデルとして広く活用され、ローカル環境や企業導入に向いた柔軟性の高いAIです。

Mistral / Mixtral / Magistral

| AI名 | Mistral / Mixtral / Magistral |

| 開発元/提供元 | Mistral AI(フランス) |

| 分類/タイプ | 生成AI(大規模言語モデル/オープンソースLLM) |

| 公式サイト/リンク | https://mistral.ai |

Mistral(ミストラル)は、フランス・パリを拠点とするAI企業「Mistral AI」によって開発された大規模言語モデルです。

ヨーロッパ発の代表的な生成AIとして、OpenAIのChatGPTやMetaのLLaMAに対抗する存在とされています。

最大の特徴は完全オープンソースである点で、誰でも自由にモデルをダウンロードしてローカル環境や企業システムに組み込むことができます。

透明性と性能の両立を目指した設計方針から、政府機関・大学・AI開発企業など幅広い分野で採用が進んでいます。

Mistralシリーズにはいくつかの派生モデルが存在し、特に「Mixtral」「Magistral」が知られています。

Mixtral(ミクストラル)は、Mistral AIが2023年に発表したMixture of Experts(専門家混合モデル)方式のLLMで、複数のサブモデル(専門AI)を組み合わせ、タスクに応じて最適な知識を選択して回答する仕組みを持ちます。これにより、ChatGPT-4クラスの性能を保ちながら、処理速度と省メモリ性を両立しています。

Magistral(マジストラル)は、そのさらに改良版で、企業利用を意識した安定性・応答速度・セキュリティ性能を強化した商用モデルとして提供されています。

これらはMistralの研究成果をもとにした派生ラインであり、いずれも「ヨーロッパ発の高品質なオープンAIモデル」として注目を浴びています。

他の生成AIと比較した場合、Mistralシリーズの最大の強みは軽量かつ高性能なオープン設計にあります。

ChatGPTやClaudeのようなクラウド依存型ではなく、企業が自社サーバー上で完全に制御して動かせるため、データの安全性やプライバシー保護に優れています。

また、オープンソースながらも英語・フランス語・日本語を含む多言語対応を実現しており、欧州圏では特に「デジタル主権を守るAI」として政府レベルで採用が進んでいます。

総じて、Mistral/Mixtral/Magistralは、「閉じられたAIの代替」を掲げるヨーロッパ発の革新的モデル群であり、2025年現在ではLLaMAと並ぶオープンソースAIの中核的存在として世界中の開発者から高い評価を受けています。

小型モデルでありながら高い性能を発揮し、効率性と処理速度の良さで開発者から支持を集めるAIです。

Qwen

| AI名 | Qwen |

| 開発元/提供元 | Alibaba Group(アリババグループ) |

| 分類/タイプ | 大規模言語モデル(LLM)/生成AI |

| 公式サイト/リンク | https://qwen.ai |

Qwen(チュエン)は、中国の大手テクノロジー企業「Alibaba(アリババ)」が開発した高性能な大規模言語モデルです。

正式名称は「Tongyi Qianwen(通義千問)」であり、「無数の問いに通じる」という意味を持ちます。このAIは中国語を中心とした自然言語理解と生成に特化しており、同時に英語など多言語対応も強化されています。

会話、文章作成、要約、翻訳、コード生成など幅広いタスクをこなすことができ、特に中国国内のビジネスや教育分野での導入が急速に進んでいます。

また、企業向けクラウド環境「Alibaba Cloud(阿里雲)」と統合されており、法人利用やアプリケーション組み込みが容易な点も特徴です。

他のAIと比較した際の強みとして、Qwenは中国語における自然な文脈理解能力と文化的背景の把握力に優れています。

ChatGPTやClaudeが英語圏を中心とする思考体系を基盤にしているのに対し、Qwenは中国語圏での言語構造や比喩表現を深く理解し、よりローカルな文脈に即した回答を提供できます。

さらに、オープンソース版の「Qwen-7B」「Qwen-14B」なども公開されており、研究者や開発者が独自にカスタマイズできる自由度の高さも、他モデルにない魅力です。

多言語対応とビジネス活用に強みを持ち、特に中国語圏での利用性が高いオープン系大規模言語モデルです。

Pi

| AI名 | Pi |

| 開発元/提供元 | Inflection AI |

| 分類/タイプ | 対話型パーソナルAI(会話アシスタント) |

| 公式サイト/リンク | https://pi.ai |

Pi(ピーアイ)は、Inflection AI が開発した「パーソナルな会話に特化したAIアシスタント」です。

他の生成AIが情報提供や文章生成の正確性を重視するのに対し、Pi は「対話の心地よさ」を最優先に設計されています。

ユーザーの感情に寄り添い、相談相手、雑談相手、または発想支援のパートナーとして自然な会話を続けられることが特徴です。

Piは「人と話すときの間」「言い回し」「共感や受容の仕方」を重視しているため、返答は柔らかく落ち着いており、プレッシャーを感じさせない対話体験を提供します。

この設計思想は、開発に携わった人間行動学や心理学の専門家の研究に基づいており、ユーザーがストレスや孤独を感じた際の「心の負担を軽くする会話役」として活用されることも多いです。

GPT系やClaudeなどが幅広い情報処理やタスク遂行を得意とするのに対して、Piは「深い雑談」「気持ちの整理」「アイデアの対話的創出」といった、より人間らしいコミュニケーションに特化しています。

そのため、何かを“調べて答える”よりも、“一緒に考える・聞いてくれる・言語化を支えてくれる”という役割に向いているAIだと言えます。

感情に寄り添った対話を重視し、相談相手や心の整理のための会話に特化したパーソナルAIです。

Perplexity AI

| AI名 | Perplexity AI |

| 開発元/提供元 | Perplexity Labs |

| 分類/タイプ | 生成系AI搭載 検索エンジン/回答特化型アシスタント |

| 公式サイト/リンク | https://www.perplexity.ai |

Perplexity AI(パープレキシティ)は、検索と生成AIを組み合わせた「回答特化型の知識探索AI」です。

従来の検索エンジンのようにリンクを羅列するのではなく、複数の情報源を自動で収集・比較し、それらをわかりやすく整理した「答え」を直接提示することを目的としています。

利用者は、検索キーワードを工夫する必要がほとんどなく、質問文をそのまま入力するだけで、信頼できる情報を根拠付きで高速に受け取ることができます。

Perplexity が特に優れている点は、「回答に情報ソースの引用を必ず明示する」ことです。

他の生成AIは、出力内容がどこから来たか不透明になりやすい一方、Perplexity は参照リンク・文献・ニュース記事などを回答内に並行して表示するため、ユーザーは提示情報の裏付けを簡単に確認できます。

この特徴により、研究・論文調査・ビジネス分析・最新ニュースの把握など、正確さとスピードが求められる場面で高い信頼性を発揮します。

ChatGPT や Claude が「文章生成・対話・思考支援」を主軸とするのに対し、Perplexity は「必要な情報に最短距離で到達するための探索と検証」を重視しています。

つまり、Perplexity は「検索の代替」として最も強いAIであり、調べる・要点をまとめる・根拠を提示する といったタスクにおいて他のAIと比べて圧倒的に効率的です。

検索と生成を統合し、根拠を明示した素早い情報回答に特化した「調べることに強い」AIです。

Character.AI

| AI名 | Character.AI |

| 開発元/提供元 | Character Technologies, Inc. |

| 分類/タイプ | キャラクター対話型AIプラットフォーム |

| 公式サイト/リンク | https://character.ai/ |

Character.AI(キャラクター・エーアイ)は、「好きな人格と会話する」ことに特化した対話型AIサービスです。

ユーザーは、歴史上の人物、架空のキャラクター、有名人のイメージを再現した「AIキャラクター」と会話できるほか、自分でオリジナルのキャラクターを作ることもできます。

キャラクターはそれぞれ性格、口調、思考スタイルが設定されており、会話を重ねていくことで“そのキャラクターらしい”受け答えが洗練されていく点が特徴です。

このAIは、感情表現やコミュニケーションの「雰囲気作り」に優れており、知識回答の正確性よりも「キャラクター性・ストーリー性」を重視しています。

そのため、雑談、恋愛ロールプレイ、物語作り、キャラ同士の対話シミュレーションなど、“エンタメ性の高いコミュニケーション”を求めるユーザーに特に支持されています。

ChatGPT や Claude が「実用的な情報整理・思考支援・タスク処理」に強い一方で、Character.AI は「感情に寄り添う会話」「ロールプレイ」「創造的な世界観づくり」に特化しています。

他のAIではどうしても無機質になりがちな対話に対して、Character.AI は“温度と個性を持った返答”を返すことができるため、会話の“楽しさ”や“心地よさ”を求める場面において大きな強みを発揮します。

キャラクター性を持つAIとの会話を楽しむことに特化した、ロールプレイ型コミュニケーションAIです。

GroqChat

| AI名 | GroqChat |

| 開発元/提供元 | Groq, Inc. |

| 分類/タイプ | 超高速推論型対話AI(推論アクセラレータ搭載モデル) |

| 公式サイト/リンク | https://groq.com/chat/ |

GroqChat(グロックチャット)は、Groq社が独自に開発した「超高速推論アクセラレータ(LPU:Language Processing Unit)」上で動作する対話型AIです。

このAIの最大の特徴は “圧倒的な応答速度” にあり、通常のGPUベースの生成AIと比較して、文字が待たずに一気に表示されるほど滑らかなレスポンスを提供します。

その速度は、リアルタイムで議論・要約・コード解析・会話を行う際に最大の強みとなり、特に「待つストレスを極限まで減らすAI体験」を実現しています。

GroqChatは自身が独自の大規模言語モデルを持っているわけではなく、LLaMA、Mixtral、Gemma など複数のオープンモデルを“とにかく高速”に動かすためのプラットフォームとして位置付けられています。

そのため、同じモデルであっても、一般環境で動かすよりはるかに高速・安定した応答が得られ、研究用途からビジネスユースまで幅広く適しています。

ChatGPTやClaudeが「思考能力・表現力・生成精度」などの知的性能で競争しているのに対し、GroqChatは 「スピード」と「即応性」という体験価値に特化 している点が大きな違いです。

重いタスクでも遅延がほとんどないため、プログラミング支援、会議メモ要約、チャット業務支援など、日常作業の作業効率化に非常に向いています。

LPUによる圧倒的な応答速度を特徴とし、待たずに対話できる超高速レスポンス型AIです。

2. 画像生成AI(テキスト → 画像/画像編集系)

画像生成AI(テキスト → 画像/画像編集系)は、ユーザーが入力した言葉や指示文(プロンプト)に基づいて、写真風のリアルな画像からアニメ・絵画・デザイン素材まで、多様なビジュアルを自動生成するタイプのAIです。

テキストを理解し、構図・色彩・質感などを総合的に組み立てることで、人が描いたように自然かつ創造的な画像を生み出すことができます。

このタイプのAIは、キャラクターイラストの制作、広告・バナー・SNS画像、プロダクトデザインのイメージ出し、背景・コンセプトアート制作など、クリエイティブ領域で特に活用が進んでいます。

また、既存の画像をアップロードして「表情を変える」「スタイルを変換する」「背景を差し替える」といった画像編集・加工を行うことも可能です。

ユーザーが詳細な指示を与えることで、思い描くイメージを精度高く反映できる一方、短い指示でも多様なバリエーションを生成できるため、アイデア発想・デザイン検討のスピードを大幅に高められます。

「うまく絵が描けない」「デザインの方向性が定まらない」といった状況でも、視覚的な案をすばやく提示できる点が大きな強みです。

画像生成AIは、アートやデザインの制作プロセスを補助するだけでなく、アイデア発想やクリエイティブ表現の幅を広げる役割を果たしており、個人クリエイターから企業の制作現場まで、幅広い分野で実践的に利用されているAI技術の代表的な形となっています。

DALL·E(OpenAI)

| AI名 | DALL·E |

| 開発元/提供元 | OpenAI |

| 分類/タイプ | 生成AI(画像生成AI/テキスト→画像) |

| 公式サイト/リンク | https://openai.com/dall-e |

DALL·E(ダリ)は、OpenAIが開発した画像生成AIで、テキストによる指示文から高品質な画像を自動生成することができます。

その名前は、芸術家サルバドール・ダリ(Salvador Dalí)と映画『WALL·E』を組み合わせた造語であり、創造性とテクノロジーの融合を象徴しています。

初代モデルは2021年に登場し、その後「DALL·E 2」「DALL·E 3」と進化を重ね、特に最新版ではChatGPTとの統合により、自然な会話を通して絵を作り出せるようになりました。

DALL·Eは、文章から画像を作るだけでなく、生成した画像の一部を編集する「インペインティング(Inpainting)」や、異なる構図への展開を行う「アウトペインティング(Outpainting)」などの機能も備えています。

これにより、単なる絵画生成ツールではなく、デザイン・広告・漫画・Web制作・教育など、幅広い分野で活用可能な創造的プラットフォームとなっています。

他の画像生成AIと比較した場合、DALL·Eの強みはChatGPTとの統合性と、自然言語理解の精度にあります。たとえば、ChatGPT上で「夜空の下で猫がピアノを弾いている油絵を描いて」と入力すれば、会話文から直接DALL·E 3が絵を生成してくれます。

これにより、ユーザーは専門的なプロンプト(指示文)を使わなくても、高い精度で希望通りの画像を得られます。

また、DALL·E 3は著作権配慮と安全性にも重点を置いており、有名人やブランドの模倣、暴力的・不適切な表現を自動的に制限するフィルターが搭載されています。

この点は、Stable Diffusionなどのオープンモデルに比べて「安全で扱いやすいAI」として評価されています。

DALL·EはChatGPTと並ぶOpenAIの代表的プロジェクトであり、「言葉から創造する力」を誰もが使える形で実現した画像生成AIとして、2025年現在も最も人気の高いツールの一つです。

指示の解釈精度が高く、構図・物語性・整ったアウトプットを安定して生成できる汎用画像生成AIです。

Imagen(Google)

| AI名 | Imagen |

| 開発元/提供元 | Google DeepMind(旧Google Research) |

| 分類/タイプ | 画像生成AI |

| 公式サイト/リンク | https://deepmind.google/technologies/imagen |

Imagen(イマージェン)は、Google DeepMind(旧Google Research)が開発した高精度な画像生成AIです。

テキストで指示を与えるだけで、フォトリアルな画像を生成できるモデルとして注目を集めています。

自然言語理解におけるGoogleの強みを活かし、入力された文章の文脈を極めて高い精度で解釈し、複雑な構図や質感までも的確に再現します。

「犬がピアノを弾いている写真」や「夕暮れの街角に立つロボット」など、想像的で多層的なプロンプトにも柔軟に対応できる点が特徴です。

Imagenの仕組みは、まず言語モデルによってテキスト内容を深く解析し、その後、拡散モデル(Diffusion Model)を用いて段階的にノイズを除去しながら高解像度画像を生成するという構造を持っています。

これにより、構図の一貫性、光の再現、質感のリアルさなど、従来の生成AIよりも自然で説得力のあるビジュアル表現が可能になりました。

他のAIと比較した際の強みは、自然言語処理と画像生成の統合精度の高さです。

DALL·E(OpenAI)やMidjourneyが芸術的・創作的な表現を得意とするのに対し、Imagenは現実的でフォトリアルな再現性に優れ、広告・建築・商品デザインなど「実写品質」が求められる分野に最適です。

また、Googleの研究基盤と安全管理ポリシーにより、生成内容の倫理面にも強い配慮がなされており、企業利用を前提とした信頼性の高さも大きな特徴です。

写真のような高精細な質感再現に強く、自然な光・色・素材の表現でリアルなビジュアルを生成できる画像生成AIです。

Midjourney

| AI名 | Midjourney |

| 開発元/提供元 | Midjourney, Inc. |

| 分類/タイプ | 画像生成AI(アート・ビジュアル制作特化) |

| 公式サイト/リンク | https://www.midjourney.com |

Midjourney(ミッドジャーニー)は、テキストから高品質な画像を生成する「画像生成AI」であり、特に芸術的な表現や独自の世界観を持ったビジュアルを生み出す能力に優れています。

リアルな写真の再現だけでなく、質感や色彩、構図のバランスが整った“雰囲気のある絵”を描くことが得意で、コンセプトアート、ファッション、建築、キャラクターデザイン、ゲーム・映画制作の初期イメージづくりなどで多くのクリエイターに支持されています。

MidjourneyはDiscord上で操作するという特徴的な使用スタイルを採用しており、生成やアップスケール、バリエーション作成をすべてチャット形式で行います。

同じ場にいるユーザーが生成した画像をリアルタイムで見ることができ、相互に影響を受けながら創作が進んでいく“コミュニティ型の制作体験”を味わえる点も、大きな魅力のひとつです。

他の画像生成AIと比べたとき、Midjourneyの強みは、美術的な完成度の高さと、画像全体が一枚の作品として成立する統一感にあります。たとえ同じテーマのプロンプトを入力しても、Midjourneyが生み出す画像はどこか記憶に残る空気感や表情を帯びています。

一方で、人物の細かい形状や実写に近い質感の再現は、Stable Diffusion や DALL·E などと用途によって使い分けられることが多いですが、それでも「印象的な作品を作る」という点では根強い存在感を保ち続けています。

Midjourneyは、技術的精確さというより“美しさ・感性・雰囲気”を生成する力に特化した画像生成AIであり、創作において「人の想像力をさらに一段押し広げてくれる相棒」のような存在と言えます。

芸術性と独自の美的表現に優れ、印象的でスタイリッシュなビジュアルを生み出す画像生成AIです。

Stable Diffusion

| AI名 | Stable Diffusion |

| 開発元/提供元 | Stability AI(およびオープンソースコミュニティ) |

| 分類/タイプ | 画像生成AI(オープンソース / モデルカスタム可能) |

| 公式サイト/リンク | https://stability.ai |

Stable Diffusion(ステーブル・ディフュージョン)は、テキストから画像を生成するAIの中でも、オープンソースで公開されていることが最も大きな特徴です。

そのため、誰でもPC上でローカルに実行できますし、モデルの改良、拡張、学習(LoRA・DreamBoothなど)を自由に行うことができます。

生成される画像のスタイル幅も非常に広く、アニメ調、イラスト、実写、3Dモデル風など、多様な表現を作り出すことができます。

Stable Diffusionは“自由に加工・改造できるAI”であり、その柔軟性によって、世界中のユーザー・研究者・クリエイターが独自のモデルや拡張ツールを生み出しています。

その結果、ユーザーは特定の画風を持ったキャラクターを安定して描いたり、漫画・VTuber・同人作品などに直接使える形でカスタムしたりすることが可能です。

また、商用利用を前提とした運用も比較的行いやすく、企業が内部システムに組み込んだり、専用の制作工程を構築するケースもあります。

Midjourneyが“芸術的な完成度とスタイル性”で支持されているのに対し、Stable Diffusionは「自分の望む絵柄を、思った通りの形で再現できる柔軟さ」に強みがあります。

つまり、作品の方向性が決まっているクリエイターにとって、Stable Diffusionは「理想を実現するために細かく調整できる制作ツール」として機能します。

一方で、操作や設定にはある程度の知識が必要で、最初から簡単に使えるMidjourneyとは対照的な存在でもあります。

Stable Diffusionは、自由度と拡張性を最重視するクリエイターに向いた画像生成AIであり、「自分だけの絵を作りたい人」にとって、非常に強力な選択肢といえます。

ローカル環境やカスタムモデルに対応し、自由なチューニングと拡張性に優れたオープンソース型画像生成AIです。

Adobe Firefly

| AI名 | Adobe Firefly |

| 開発元/提供元 | Adobe |

| 分類/タイプ | 画像生成AI / デザイン補助AI(画像生成・編集・スタイル変換) |

| 公式サイト/リンク | https://www.adobe.com/jp/products/firefly.html |

Adobe Firefly(アドビ・ファイアフライ)は、Adobeが開発したクリエイティブ向けの画像生成AIで、Photoshop・Illustrator・Premiere Pro など、Adobe製品との高い連携を前提として設計されている点が最大の特徴です。

単にテキストから画像を生成するだけでなく、既存の画像の一部を自然に拡張する「生成拡張」や、テクスチャ・背景・イラストのスタイル変換、ロゴや文字表現の生成など、デザイン作業のワークフローに直接寄り添う機能が用意されています。

特に、Photoshopとの統合は強力で、画像の不要な部分を消して自動で背景を補完したり、キャンバスを違和感なく広げたり、素材の色味や雰囲気を整える作業を直感的に行えるため、プロのデザイナー・フォトグラファー・映像制作者にとって、従来の作業時間を大幅に削減できる実用性があります。

また、Adobeは著作権面の安全性を重視しており、 Firefly の学習データには、商用利用可能なライセンス済素材やAdobe Stockのコンテンツを中心に使用している点も重要です。

そのため、生成した画像が商用利用しやすいことは、ビジネス用途における安心感につながっています。

Fireflyは、芸術的な表現や高い写実性の創作を目的とするというよりは、「既存の制作フローをスムーズにし、クリエイティブの最終的な品質を整えるための補助装置」としての性格が強く、デザイン作業における下準備・案出し・微調整・量産の段階を効率化する役割を果たします。

Adobe Fireflyは「制作現場を前提とした実務型の画像生成AI」であり、創作をゼロから置き換えるのではなく、クリエイターが本当に注力すべき表現部分に集中できるよう、作業負担を合理的に軽減するための“プロフェッショナル向けAIツール”と言えます。

PhotoshopなどAdobe製ツールと連携し、実制作ワークフローに自然に統合できるクリエイター向け画像生成AIです。

Flux / Flux モデル

| AI名 | Flux / Flux モデル |

| 開発元/提供元 | Black Forest Labs(元 Stable Diffusion コア開発者らによるチーム) |

| 分類/タイプ | 画像生成AI(テキスト→画像 / スタイル特化生成) |

| 公式サイト/リンク | https://blackforestlabs.ai/ |

Flux(フラックス)は、Stable Diffusionの開発に関わった研究者らが設立した Black Forest Labs による画像生成AIで、特に「デザイン性」「構図の美しさ」「スタイル表現の豊かさ」に優れた画像を生成できる点が特徴です。

従来の画像生成AIに比べて、細かいタッチや光の質感、立体感、色彩の調和が強化されており、ポートレート、ファッション、広告向けアート、デジタルイラストなど、視覚的な印象が重要なクリエイティブ分野に向いています。

Fluxは、解像度の高さや写実性だけを追求するのではなく、「アーティスティックで洗練された印象」を優先した生成設計になっているため、同じプロンプトでも他のモデルより雰囲気や表現の個性が際立ちやすい点が魅力です。

また、学習データとモデル構造の最適化により、構図が崩れにくく、手や顔といった破綻しやすい部分も比較的安定して生成できると評価されています。

さらに、Fluxは複数の派生モデルが継続的に更新されており、写真風、アニメ風、ポスター/グラフィック風など、用途に応じて「モデル自体を選び分けられる柔軟性」を備えています。

そのため、商用ビジュアル制作、SNS・YouTube用サムネ、漫画・イラストのスタイル検討、広告ビジュアルの初期案出しなど、「ビジュアルの方向性を素早く提示したい」場面で活躍します。

Fluxは「美しい画面設計とアート性」を重視した画像生成AIであり、写実表現だけでなく、感性や印象に訴えるビジュアルを必要とするクリエイターにとって、表現の幅を大きく広げてくれる創作パートナーのようなツールと言えます。

最新世代の高精細生成を得意とし、写真からイラストまで幅広いスタイルを高品質に再現できるモデル系統です。

Nano Banana

| AI名 | Nano Banana |

| 開発元/提供元 | Google DeepMind |

| 分類/タイプ | 動画生成AI(静止画→動画 / キャラクター・人物アニメーション) |

| 公式サイト/リンク | https://aistudio.google.com/ |

Nano Banana(ナノバナナ)は、Googleが開発した動画生成AIで、特に「1枚の画像から自然で滑らかなアニメーション動画を作り出す」ことができる点に強みがあります。

人物写真、キャラクターイラスト、VTuber風モデル、動物、オブジェクトなどを入力すると、それを元に自然な動作・視線の変化・表情アニメーションを加えて短い動画として生成することができ、既存の静止画素材を「生命感のある映像」に変換できる技術です。

生成される動きは滑らかで、顔のパーツや髪の揺れ、ポーズの変化などが破綻しにくく、特に表情の演出が自然である点が特徴です。

そのため、キャラクターPV、SNS用ショート動画、アバター紹介映像、デジタルアイドルやVTuberプロモーション、さらには漫画キャラクターの“息づかい”を与える表現など、「キャラクターを動かして見せたい」用途に向いています。

また、既存の動画素材に対してスタイル変換を行い、実写映像をアニメ調・手描き調・水彩調などに変化させることもできるため、映像表現の幅が広く、アート性の高い世界観作りやMV制作にも適しています。

高度なアニメーション編集スキルがなくても、画像と簡単な指示だけで成立する点から、個人クリエイターにとって扱いやすいツールとなっています。

Nano Bananaは「静止画に命を吹き込む」ことに特化した動画生成AIであり、キャラクターや人物表現を軸としたクリエイティブ制作において、手軽かつ効果的に“動きの魅力”を付加できる、表現拡張型の映像ツールと言えます。

軽量で高速な生成を特徴とし、限られた計算環境でも繊細なディテールを保ったイラスト・画像生成が可能なモデル系統です。

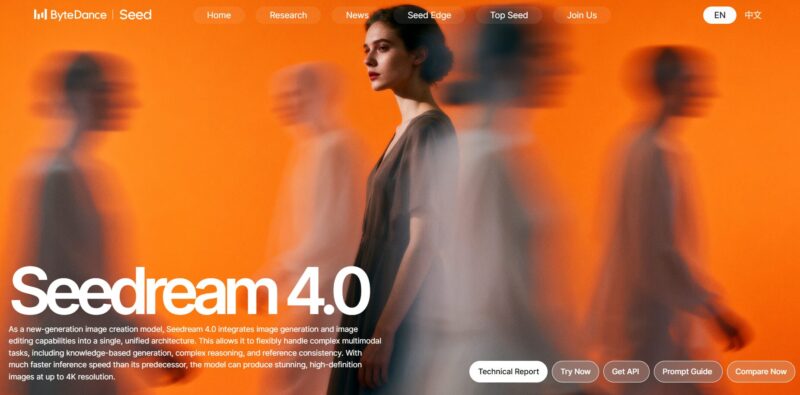

Seedream

| AI名 | Seedream |

| 開発元/提供元 | ByteDance |

| 分類/タイプ | 動画生成AI(テキスト→動画 / 画像→動画) |

| 公式サイト/リンク | https://seed.bytedance.com/en/seedream4_0 |

Seedream(シードリーム)は、ByteDanceが開発した動画生成AIで、テキスト指示や画像素材を入力すると、映像としての統一感を保ちながら短尺動画を生成できる点に特徴があります。

特に、風景、建築、自然物、商品イメージといった「デザイン性・演出性の高い映像」を得意としており、滑らかなカメラの動きと、全体の色調・光のニュアンスが整った美しい出力が評価されています。

Seedream は、物体の形状や空間の奥行き、素材の質感表現に強く、動画上での被写体の破綻が少ないため、広告映像のモックアップ、ブランドムービーの初期案、WebデザインやUIのデモ、または商品のプロモーション映像の雰囲気作りなど、「世界観を可視化するための映像制作」に向いています。

また、静止画から動画を生成する際にも、画面の解像感や構図の安定が保たれるため、写真素材を活かした演出的な映像化も自然に行えます。

映像のトーンは落ち着いたシネマティック寄りのものが多く、商用コンテンツ・洗練されたブランド表現との相性が良いのが特徴です。

Runway がクリエイティブアート、VideoPoet がキャラクター表情や演出に強いのに対し、Seedreamは「視覚的な美しさ」「構図の安定」「質感と雰囲気の統一」に重点を置いた映像生成AIと言えます。

Seedreamは「洗練されたビジュアルを短時間で映像化したい」制作者に向けた動画生成AIであり、ブランドイメージや商品世界観の構築、PV・広告・Webプロトタイプ設計などにおいて、印象の強い映像を手軽に生み出せる創造支援ツールとして活用されます。

柔らかい光表現や空気感のある質感再現を得意とし、自然で映画的な雰囲気をもつ高品位なビジュアル生成に適したモデル系統です。

Ideogram

| AI名 | Ideogram |

| 開発元/提供元 | Ideogram.ai |

| 分類/タイプ | 画像生成AI(特に「文字を正確に描写できる画像生成」特化) |

| 公式サイト/リンク | https://ideogram.ai/ |

Ideogram(イデオグラム)は、カナダ発のスタートアップ Ideogram.ai によって開発された画像生成AIで、テキストプロンプトから高品質なイラストやグラフィック画像を生成できる点に特徴があります。

特に「画像内に含まれる文字(タイポグラフィ)を正確かつ美しく描写する能力」に優れており、他の画像生成AIで発生しがちな文字の崩れや誤字が起きにくいという点が、クリエイターから高く評価されています。

Ideogramは、ポスター、ロゴ、Tシャツデザイン、パッケージ、SNS用ビジュアル、広告クリエイティブなど、「文字とビジュアルが一体化したデザイン制作」に向いています。

生成される画像はレイアウトが安定しており、配色・質感・構図のまとまりが良いため、デザイン初心者でも「作品として成立している画像」を得やすい点も魅力です。

また、ユーザーが作成した画像を元にスタイルを継承した新しいデザインを作ることができるため、ブランドテイストやアートシリーズを統一した形で拡張することが容易です。

Midjourney が質感・雰囲気・世界観の表現に強く、Stable Diffusion がカスタムモデルによる柔軟性を持つのに対して、Ideogramは「文字が含まれるデザイン表現」をストレスなく扱える点で独自性を持っています。

Ideogramは「文字が入るビジュアルを美しく完成させたい」制作者に向いた画像生成AIであり、ポスター・ロゴ・グッズ制作・広告デザインなど、表現の仕上げにおいて、大きな作業時間短縮と品質安定を実現できるツールです。

「文字を正しく描ける画像生成」を得意とし、ポスターやタイポグラフィー系のビジュアル制作に強いAIです。

Recraft

| AI名 | Recraft |

| 開発元/提供元 | Recraft AI |

| 分類/タイプ | 画像生成AI(ベクター画像・イラスト・アイコン生成に強み) |

| 公式サイト/リンク | https://www.recraft.ai/ |

Recraft(リクラフト)は、Recraft AI によって開発された画像生成AIで、特に ロゴ、アイコン、イラスト、UIパーツ、キャラクターデザインといった「ベクターグラフィック制作」 を得意としている点に特徴があります。

他の多くの画像生成AIが主に写真風の「ラスター画像」を生成するのに対し、Recraftは生成した画像を そのままSVG形式で扱える ため、拡大・加工・編集が容易で、デザインソフトとの相性が非常に良いことが評価されています。

生成されるビジュアルは、線や形状のクオリティが高く、色面が整っており、ポップで視認性の高いスタイルを自然に実現できるため、Webサイト、アプリUI、企業ブランディング、商品デザインなど「用途に適した機能的なデザイン」が作りやすい点が強みです。

また、同じキャラクターやテーマで複数の差分を作りやすく、ブランドアイデンティティやシリーズイラストを統一した形で展開することができるため、継続性のあるクリエイティブ制作にも向いています。

Midjourney が芸術性の高い表現、Stable Diffusion がカスタムモデルによる拡張性、Ideogram が文字を含むデザイン制作に強いのに対し、Recraft は 「実際に使えるデザイン素材を直接完成形に近い状態で生成できる」 という、制作現場での実用性に特化したAIと言えます。

Recraftは「使えるイラストやロゴを、無駄なく短時間で作りたい」デザイナーやクリエイターに向いた画像生成AIであり、商用利用やブランド制作において、クリーンで統一感のあるビジュアルを効率よく生み出せるツールです。

ロゴ・UI・アイコン・フラット系イラストなど、デザイン用途に使いやすいシンプルでクリーンな画像生成に強いAIです。

Krea AI

| AI名 | Krea AI |

| 開発元/提供元 | Krea |

| 分類/タイプ | 画像生成AI(リアルタイム生成・スタイルデザイン特化) |

| 公式サイト/リンク | https://www.krea.ai/ |

Krea AI(クレア)は、Kreaが開発した画像生成AIで、プロンプトに対してリアルタイムに画像が変化していく「ライブ生成(Live Canvas)」が可能な点 に特徴があります。

生成結果が更新される様子を見ながら、構図・色合い・質感・スタイルをその場で微調整できるため、「思い描いたイメージに寄せやすい」操作性の高さが評価されています。

特に、アートスタイル、テクスチャ、パターン、背景、キャラクター表現、シーンの雰囲気といった「ビジュアルの世界観」を作り込む工程に強いため、SNSデザイン、MV背景、ゲームアート、コンセプトアート、ポートレート演出など、視覚トーンの統一が重要なクリエイティブ制作 に向いています。

また、画像生成だけでなく、「スタイルの学習・反映」を得意としており、自分の絵柄やブランドのビジュアル傾向を反映した独自スタイルモデルを作れるため、商用デザインや創作活動において “自分らしい作品” を継続的に展開できる 点もメリットです。

Midjourney が「完成された高品質アートを出す」タイプ、Stable Diffusion が「自由度・改造性に長ける」タイプ、Recraft が「実用的なデザイン素材生成」に強いのに対し、Krea AIは「制作過程を可視化しながら、世界観やスタイルを作り込める」点で独自のポジション を確立しています。

Krea AI は「絵柄や演出を丁寧に調整したい」「世界観を作り込むクリエイティブに向き合いたい」制作者に適した画像生成AIであり、プロのコンセプトアーティストから、SNSアート表現を楽しむ個人まで、幅広い領域で利用されています。

生成だけでなく「リアルタイム画像変形・スタイル調整」に強く、ビジュアルを編集しながら作れるインタラクティブ型AIです。

Microsoft Designer

| AI名 | Microsoft Designer |

| 開発元/提供元 | Microsoft |

| 分類/タイプ | 画像生成AI・デザイン制作支援(Copilot連携) |

| 公式サイト/リンク | https://designer.microsoft.com/ |

Microsoft Designer(マイクロソフト デザイナー)は、Microsoft が提供するデザイン制作支援ツールで、テキスト指示から画像やレイアウトを自動生成できるAIデザインプラットフォーム です。

内部には OpenAI 系の画像生成モデル(DALL·E 系統)が組み込まれており、テキストを入力するだけで、広告バナー、SNS投稿画像、スライドのキービジュアル、プロモーション画像などを自動的にデザインして提案してくれます。

「画像生成」だけでなく、「画像に合わせた文字配置・配色・装飾・構図」を自動で最適化する点が特徴で、デザイン経験がないユーザーでも、プロ品質に近いビジュアルを短時間で作成することができます。

また、Microsoft 365(PowerPoint / Word / Teams など)や Copilot と連携しているため、制作したデザインをそのまま資料や投稿に反映できる「ワークフローの繋がり」 が非常に強い点も魅力です。

生成されるデザインは、シンプルで視認性が高く、プレゼン資料、告知用グラフィック、SNSキャンペーン画像、広告見出しなどの「目的に沿った構成」になりやすいため、ビジネス文脈と相性が良い形で仕上がります。

Midjourney が芸術性・世界観表現に強く、Stable Diffusion が高い自由度とカスタマイズ性、Recraft がベクターイラストやロゴ生成に向いているのに対し、Microsoft Designer は 「実務用のデザイン生成」 に最適化されている点で独自性があります。

Microsoft Designer は「デザインは必要だが、時間やスキルは限られている」ユーザーに適したツールであり、SNS運用、資料作成、ブランドビジュアルの統一など、日常的な制作業務において、効率化とビジュアル品質の安定を同時に実現できるAIデザインアシスタント と言えます。

デザインテンプレートと画像生成を組み合わせ、SNS投稿や広告素材を手早く作れる実用性重視のデザインAIです。

3. 動画生成AI(テキスト/画像 → 動画/動画編集/アニメーション系)

動画生成AI(テキスト/画像 → 動画/動画編集/アニメーション系)は、文章や画像をもとに、人物が話す映像やアニメーション、シーン変化を含む映像コンテンツを自動生成・編集できるタイプのAIです。

ユーザーが用意したスクリプトや画像、簡単な指示文から、カメラワーク・表情・動き・音声などを統合した動画を生成できるため、従来の動画制作に比べて圧倒的に短時間でコンテンツを作り出すことができます。

このタイプのAIは、商品紹介・教育動画・SNS向けのショート動画、解説プレゼン、アバターによるニュース風ナレーション動画など、人物の出演を必要とする映像制作と非常に相性が良いです。

顔の表情や口の動きをテキストに合わせて自然に再現したり、既存の映像に対して他言語での口パク変換を行ったりと、ローカライズや多言語展開にも活用されています。

また、専門的な編集ソフトを使わずとも、テンプレートや自動編集機能によって、字幕・構成・効果音・背景などをまとめて整えられるため、動画制作のハードルを大きく下げる役割を果たしています。

企画から完成形までを短いサイクルで回せるため、マーケティングやSNS運用において特に高い効果を持ちます。

動画生成AIは、「話す」「見せる」「説明する」といった表現を効率的に行えるツールとして、個人クリエイターから企業まで幅広く導入が進んでおり、コンテンツ制作のスピードと質を同時に高める新しい映像制作プロセスの中心的な技術となっています。

Sora

| AI名 | Sora |

| 開発元/提供元 | OpenAI |

| 分類/タイプ | 生成AI(動画生成/テキスト→動画) |

| 公式サイト/リンク | https://openai.com/sora |

Soraは、OpenAIが2024年に発表した革新的な動画生成AIで、テキストから高精細な動画を直接生成することができます。例えば「夕暮れの街を犬が走る動画を作って」と入力するだけで、数十秒のリアルな映像を生成することが可能です。映像の物理的な一貫性(光や影、動きの自然さ)が非常に高く、従来のAI動画よりも「実写と区別がつかないレベル」に到達しています。

技術的には、OpenAIのGPTモデルの原理を映像に拡張したもので、フレームごとの生成ではなく「空間的・時間的な整合性」を同時に処理する点が特徴です。さらに、静止画生成AI「DALL·E」や会話AI「ChatGPT」と統合可能であり、将来的には「ChatGPTに台本を作らせ、Soraが動画化する」という一連のAI制作ワークフローが現実になると予想されています。

他の動画生成AI(Runway、Pika、Synthesiaなど)と比べると、Soraの強みは映像のリアリティと時間的整合性の高さです。多くの既存AIがアニメーション風や短いループ動画に留まるのに対し、Soraは映画のワンシーンのようなカメラワークや自然な被写体の動きを再現できます。その完成度から、「AI映像時代の到来を告げるモデル」として業界から大きな注目を集めています。

高精細で長尺の映像をシーンの連続性を保ったまま生成でき、物理的な動きや空間理解に優れた次世代動画生成AIです。

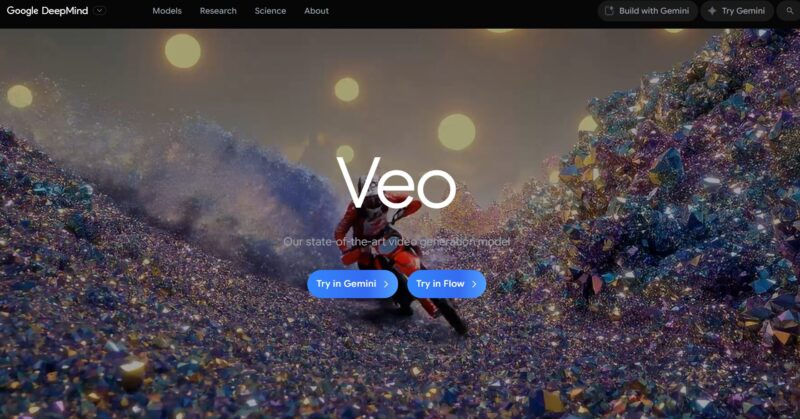

Veo

| AI名 | Veo |

| 開発元/提供元 | Google DeepMind |

| 分類/タイプ | 動画生成AI(高精細・シネマティック表現) |

| 公式サイト/リンク | https://deepmind.google/technologies/veo |

Veo(ヴェオ)は、Google DeepMindが開発した高品質な動画生成AIで、テキストの指示から滑らかな映像表現を作り出すことができます。

特に、動きの自然さ、カメラワークの表現、光や質感の再現性に優れており、従来の動画生成AIに見られがちだった「不自然な揺れ」や「物体の形状破綻」を抑えられる点が強みです。

ショートムービー、映画のコンセプト映像、CMの試作映像、ミュージックビデオの演出イメージなど、クリエイティブ制作の初期段階で“映像の方向性を固める役割”として活用が期待されています。

Veoは、プロンプト(文章)に加え、画像や映像を参考として与えられるため、スタイルや雰囲気を統一した映像を生成しやすい設計になっています。

風景の描写、人物の動作、カメラが移動するシーンなどを自然につなげられることから、「映画的な没入感」を持つ映像を生成する点が特徴です。

また、Googleが持つ巨大なデータと映像理解技術が背景にあるため、「現実に見えるが、現実を超える表現」を生み出す力を持っています。

Sora(OpenAI)がストーリー性や動作の整合性を重視したシーン生成に強いのに対し、Veoは映像の質感・光・運動表現の滑らかさに特化しており、より映画的・芸術的な印象を得やすいという違いがあります。

Veoは、“高いクオリティの映像美”を求める制作現場に適した動画生成AIであり、映像演出やコンセプトビジュアル制作において強力なツールとなる存在です。

自然なカメラワークや画作りを反映しながら、映画的で洗練された質感の動画を生成できる高品質映像モデルです。

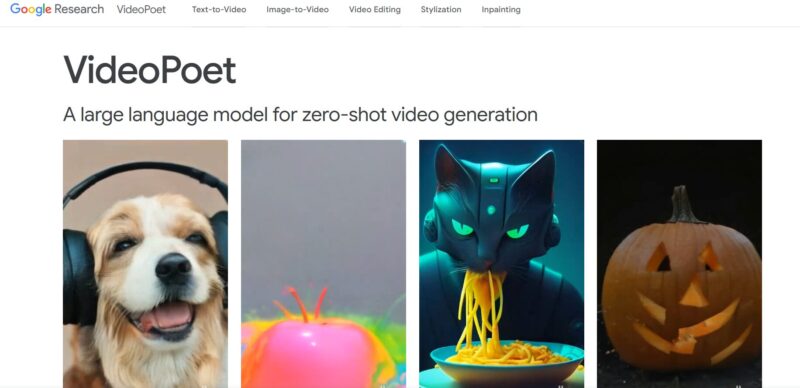

VideoPoet

| AI名 | VideoPoet |

| 開発元/提供元 | |

| 分類/タイプ | 動画生成AI(多形式生成:画像→動画 / テキスト→動画 / 音声→動画 など) |

| 公式サイト/リンク | https://sites.research.google/videopoet/ |

VideoPoet(ビデオポエット)は、Googleが開発した多目的な動画生成AIであり、テキストだけでなく、画像、音声、既存映像などあらゆる入力をもとに短い動画クリップを生成できる点に特徴があります。

単なる映像の生成だけではなく、キャラクターの口パクを音声に合わせて自然に動かしたり、静止画の人物を滑らかにアニメーションさせたり、別の動画に対してスタイル変換を行うなど、「既存のメディアを動かす」ことに強いAIです。

生成される映像は滑らかで、キャラクターや物体が破綻しにくく、表情や動きの細かい変化も自然に見える設計になっています。

そのため、アニメーション制作の試作、VTuber・キャラクターコンテンツ、ミュージックビデオ、SNS向けの短尺映像、あるいは静止画イラストを動かす演出など、幅広い表現に利用しやすい点が強みとなっています。

Veoが「シネマティックな高精細映像」を得意とするのに対し、VideoPoetはクリエイティブ表現・エンタメ演出・キャラクター表情アニメーションに向いているAIと言えます。

また、テキスト、画像、音声などの複数のメディアを横断的に扱えるため、ひとつの世界観を統一したまま、動画に変換していくプロセスを直感的に行える点も特徴です。

総じて、VideoPoetは、「既存の画像や声を動きと物語に変える」ことに強い動画生成AIであり、表現したいイメージをそのまま簡易なフォームで映像化できる、創作に寄り添うタイプのツールと言えます。

テキスト・画像・音声など多様な入力から動画表現を合成し、アニメ的表現から写実的なモーションまで柔軟に創り出せる編集統合型AIです。

Dream Machine

| AI名 | Dream Machine |

| 開発元/提供元 | Luma Labs |

| 分類/タイプ | 動画生成AI(テキスト→動画 / 画像→動画) |

| 公式サイト/リンク | https://lumalabs.ai/dream-machine |

Dream Machine(ドリームマシン)は、Luma Labsが開発した動画生成AIで、テキストや画像から短尺の動画を生成できる点に特徴があります。

特徴的なのは、単に映像を生成するだけではなく、物体の動きやカメラワーク、物理的なリアリティを再現する能力が高く、人物や背景、光の反射、影の変化なども自然で、映像としての一貫性が強い仕上がりになることです。

動きの滑らかさや空間の立体感が表現されやすいため、アニメーション調だけではなく、実写風の映像を生成する用途にも活用しやすく、アートコンセプトの試作、広告映像の雰囲気作り、SNS向けショート動画、映画やゲームのプリビジュアライゼーションなど、実務に近い制作現場でも使われ始めています。

UIは非常にシンプルで、プロンプト(指示文)を入力するだけで映像生成が始まるため、専門的な映像編集スキルがなくても扱いやすい点も利用者に評価されています。

また、生成された映像は、人物やキャラクターが破綻しにくく、動きの自然さが保たれやすい構造になっているため、「アイデアを素早く視覚化したい」場面で力を発揮します。

特に、カメラが空間の中を滑らかに移動するようなショットを得意としており、映像に“動線のあるドラマ性”を付与しやすい点が魅力です。

Dream Machineは「視覚的なリアリティと動きの自然さ」を強みとする動画生成AIであり、映像表現においてクオリティとスピードを両立したいクリエイターやプランナーにとって、即興的な制作とアイデア検証を大幅に加速させることができる実用性の高いツールと言えます。

リアルな動きと滑らかなフレーム補間を得意とし、短い指示から自然な動きの動画をスピーディに生成できるモデルです。

OmniHuman-1

| AI名 | OmniHuman-1 |

| 開発元/提供元 | ByteDance(バイトダンス) |

| 分類/タイプ | 3D人物生成AI(人物アバター生成 / 写真→3Dモデル) |

| 公式サイト/リンク | https://bytedance.com/ |

OmniHuman-1(オムニヒューマンワン)は、ByteDanceが開発した高精度の人物生成AIで、人間の写真や動画素材から、実在の人物に近い3Dモデルを生成できることを特徴としています。

単なる3Dアバターではなく、骨格構造や筋肉の動き、表情変化、衣服の揺れなど、人間らしい動作を再現できるため、自然なポージングとアニメーションが可能です。

特に、生成されたキャラクターはリアルな表情モーションを付与でき、笑顔、驚き、まばたき、視線の動きなどが破綻しにくく、既存の3D制作ワークフローやモーションキャプチャ編集にも組み込みやすい設計になっています。

これにより、ゲーム開発・VTuber制作・3Dアニメーション・広告・メタバース・バーチャルイベントなど、人物表現を必要とする幅広い分野での活用が期待されています。

操作面でも、従来の3Dモデル制作のように専門的なスカルプト作業やリグ付けを行う必要がなく、人物画像を用意するだけで「使える状態の3Dキャラクター」がほぼ自動生成されるため、制作の時間と労力を大幅に削減できる点が大きな利点です。

また実写人物の再現性が高いことから、個人クリエイターや小規模チームでも、プロクオリティのキャラ表現にアクセスできるようになるという意味で、制作環境の裾野を広げる技術とも言えます。

総じて、OmniHuman-1は「人物のリアルな存在感を反映した3Dアバター生成」に強みを持つAIであり、人の動き・感情表現・外観の全体をシームレスにデジタルへと転写することで、映像・ゲーム・バーチャル表現におけるキャラクター制作の常識を塗り替えるポテンシャルを備えた革新的なツールです。

人物の顔表情や動作を高精度に再現し、特に「人間を自然に動かす」点に特化したヒューマンアニメーション生成AIです。

Runway(Runway ML)

| AI名 | Runway(Runway ML) |

| 開発元/提供元 | Runway ML |

| 分類/タイプ | 動画生成AI/映像編集AI(テキスト→動画 / 映像加工 / AI編集支援) |

| 公式サイト/リンク | https://runwayml.com/ |

Runway(ランウェイ)は、Runway ML が開発する動画生成・編集向けAIプラットフォームで、テキストから動画を生成したり、既存映像を加工・合成したりといった、映像制作全体を AI で補助する点に特徴があります。

特に「映画っぽい」映像質感を作り出すことが得意で、カメラワーク、光の演出、質感の統一など、映像ならではの“雰囲気”を保ったまま生成・加工できる仕組みが整えられています。

Runway は単なる動画生成モデルとしてではなく、「動画制作ソフト」として使える設計になっており、背景差し替え(Green Screen)、物体除去(Inpainting)、スタイル変換、シーンの自動編集など、従来は高度な映像技術が必要だった作業を、ほぼ直感的な操作で処理できます。

これにより、専門的な映像編集知識がないユーザーでも、広告動画、ショート動画、アート映像、MV、映画のプリビズなど、映像作品を自力で構築しやすくなるという点が評価されています。

また、Runway は映画『Everything Everywhere All at Once(エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス)』の制作にも用いられており、実務レベルでの信頼性と表現力の高さが既に証明されている点も特徴です。

生成した映像は表現のニュアンスが豊かで、抽象的・幻想的・アート性の高い表現を得意としており、単なる実写再現ではなく「クリエイティブな映像表現」を目的とする制作に向いています。

Runwayは「AIが映像制作を総合的にサポートする」プロダクション指向の動画生成プラットフォームであり、映像クリエイターやアーティストが“アイデアをすぐ映像化できる環境”を提供することで、創作のスピードと自由度を大きく引き上げるツールと言えます。

動画生成・編集・合成を統合したクリエイティブプラットフォームで、誰でも映画的映像表現を制作できる制作環境を提供します。

Leonaldo AI

| AI名 | Leonaldo AI |

| 開発元/提供元 | Leonardo.Ai |

| 分類/タイプ | 画像生成AI(多用途:イラスト / 写真 / モデル生成 / マテリアル生成) |

| 公式サイト/リンク | https://leonardo.ai/ |

Leonardo AI(レオナルドAI)は、Leonardo.Ai が提供する画像生成プラットフォームで、イラスト制作、写真風画像、ゲームアセット、3Dテクスチャ、UI素材など、多様なクリエイティブ制作に対応できる総合型の画像生成AI である点に特徴があります。

単に画像を生成するだけでなく、画像スタイルの学習や、ユーザー独自の カスタムモデル(Fine-tuned Model)を簡単に作成できる仕組み を備えており、個人クリエイターから制作スタジオまで幅広い利用に向いています。

生成されるビジュアルは、色彩と構図のまとまりがよく、キャラクターや世界観の再現性が高いことから、特に ゲーム用コンセプトアート、Vtuber / キャラクターデザイン、TRPG資料、ファンタジー・SF系アート などで人気があります。

また、マテリアル生成・アイコン生成・アトラステクスチャ生成など、ゲーム制作ワークフローに直接役立つ出力 を行える点が、他の画像生成AIと比べた独自の強みです。

Midjourney が芸術性とビジュアルの雰囲気に優れ、Stable Diffusion が拡張性と自由なカスタマイズ能力に強く、Recraft がベクター素材の制作に向くのに対し、Leonardo AI は 「クリエイティブ制作を一貫して行える制作環境」 が整っている点で差別化されています。

ツール内で生成 → 修正 → 差分 → デザイン展開 → モデル管理まで完結できるため、「制作の流れを途切れさせない」実用的な制作体験が得られます。

総じて、Leonardo AI は ビジュアル制作を体系的に行いたいクリエイターに向いた、総合型画像生成プラットフォーム であり、世界観表現・キャラ設定・ゲーム背景・UI素材など、「作品として成立する出力」を効率的に生み出せるツールです。

多彩なビジュアルスタイルを精密に再現でき、ゲーム素材・イラスト・プロモーション画像などの制作に向いた高解像度画像生成AIです。

Synthesia

| AI名 | Synthesia |

| 開発元/提供元 | Synthesia Ltd. |

| 分類/タイプ | 動画生成AI(AIアバター・ナレーション生成 / テキスト→動画) |

| 公式サイト/リンク | https://www.synthesia.io/ |

Synthesia(シンセシア)は、Synthesia Ltd. が開発した テキストを入力するだけで「人間の話者が登場する動画」を自動生成できるAI動画制作ツール です。

実在の人物のように見える AIアバター が、入力したテキストに合わせて自然な口の動きと表情で話す動画を生成できるため、ナレーション撮影や講師動画収録の手間を大幅に省ける 点が特徴です。

企業研修、オンライン教育、商品説明、カスタマーサポート、営業資料の説明、社内マニュアル動画など、説明型のコンテンツ制作との相性が高く、カメラ・照明・スタジオなどの撮影環境が不要で、短時間で均質な品質の動画を量産できる ことが広く評価されています。

また、音声は多言語・多声質に対応しており、字幕、スライド風レイアウト、背景、キャラクターの立ち位置なども簡単に調整できるため、動画制作に不慣れな人でも扱いやすい設計になっています。

他の動画生成AIが「映像表現の創作」や「シネマティックな美しさ」を追求するのに対し、Synthesia は 「情報をわかりやすく伝えるための動画制作」 に特化しています。

そのため、Veo や Runway がクリエイティブ演出、Sora や Luma Dream Machine がシネマティック生成に向くのに対し、Synthesia は 実務・教育・業務用動画の効率化に最も強いAI です。

総じて、Synthesia は 「人が話す動画」を最小のコストと時間で作りたい 制作者に向いた動画生成AIであり、説明動画や教育コンテンツの標準ワークフローを変える実用特化型のツールと言えます。

テキストを入力するだけで人物アバターが自然に話す動画を生成でき、プレゼン・教育・営業資料に適した実用性の高い動画生成AIです。

HeyGen

| AI名 | HeyGen |

| 開発元/提供元 | HeyGen Inc. |

| 分類/タイプ | 動画生成AI(AIアバター・リップシンク / 多言語口パク変換) |

| 公式サイト/リンク | https://www.heygen.com/ |

HeyGen(ヘイジェン)は、HeyGen Inc. が提供する AIアバター動画生成プラットフォーム で、人物が話している映像を「自然な口の動き・表情・声」で生成できる点が特徴です。

テキストを入力するだけで、ニュースキャスター風、ビジネスプレゼン、ナレーション案内、SNS紹介動画などを簡単に作成でき、人がカメラの前に立つ必要がなくなる ため、動画制作のコストと時間を大幅に削減できます。

とりわけ強力なのが、既存の人物映像に対して 多言語リップシンク変換(Lip Sync Translation) を行える機能で、元の話者の顔・動き・表情を保持したまま、異なる言語で話しているように自然に口の形を合わせて再生成 することができます。

このため、英語動画を日本語向けにローカライズしたり、1本の動画から多言語版コンテンツを展開したりと、グローバル展開・マーケティング運用との相性が非常に良い のが特徴です。

AIアバターのクオリティはリアル系からアニメ調まで幅広く、声質も多彩に選択可能であり、さらに背景・字幕・構成テンプレートも用意されているため、動画編集に不慣れな人でもプロ品質に近い仕上がりを短時間で実現できます。

Synthesia が「企業・教育向けの堅実な説明動画制作」に強いのに対し、HeyGen は 「表情の自然さ」「多言語対応」「SNS時代の即時拡散性」 に優れており、より “動きと臨場感” を重視した動画制作 に適したAIです。

HeyGen は 商品紹介・教育動画・企業紹介・SNS動画・グローバル配信 など、登場人物の存在感と説得力が求められる映像制作に向いたツールであり、“短時間で人が話す動画を大量生産する” 現代のコンテンツワークフローに最適な実践型動画生成AIです。

リアルなリップシンクと顔表情の再現に強く、本人が話しているような「AI本人出演動画」を簡単に作れるアバター型動画生成AIです。

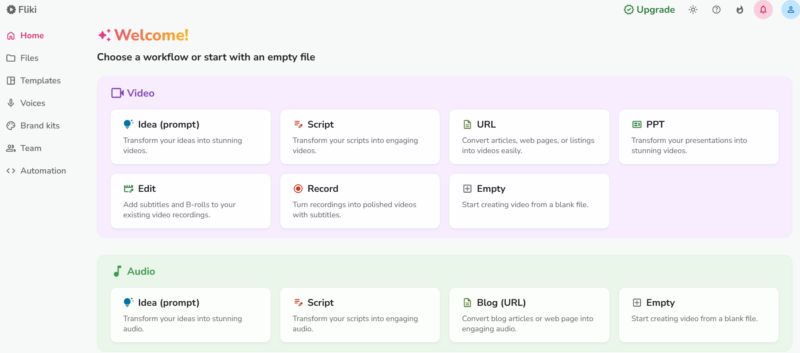

Fliki

| AI名 | Fliki |

| 開発元/提供元 | Fliki Inc. |

| 分類/タイプ | テキスト → 音声・動画生成AI(TTSナレーション / 自動字幕 / 動画テンプレート編集) |

| 公式サイト/リンク | https://fliki.ai/ |

Fliki(フリキ)は、Fliki Inc. が提供する 文章から動画を自動生成できるAI動画制作プラットフォーム です。

台本(テキスト)を入力するだけで、ナレーション音声、映像素材、字幕、カット編集 までを一つのワークフローで完結できる点が特徴です。

特に、ニュース風の落ち着いた声やラジオ的な柔らかい声、カジュアルなトーク調など、自然な音声質のAIナレーション の品質が高く、読み上げに違和感が少ないことが大きな強みとなっています。

ブログ記事のURLを貼るだけで、文章構造を解析し、要点を整理した上で動画化することも可能です。

また、映像素材は内蔵ライブラリから選択できるほか、自分で画像・動画をアップロードして編集することもでき、字幕は自動生成され、タイミング合わせも自動で行われます。

そのため、「顔出し・声出しをしない情報発信」 が簡単に成立し、YouTube・TikTok・Instagram・ショート動画など、複数SNSでの展開に適しています。

同じ「自動動画生成AI」である HeyGen が 人物アバター・表情・口の動きを伴う動画 に強いのに対し、Fliki は ナレーション付き解説動画・紹介系動画・記事動画化 といった 情報発信特化型の動画制作 に強みがあります。

ユーザーは複雑な編集スキルを必要とせず、テンプレートに沿って内容を調整するだけで、一貫した品質の動画を短時間で量産できる のが大きな魅力です。

総じて、Fliki は 教育系・解説系・ニュース系・商品レビュー・ブログ動画化 など、語りや説明が主体となる映像制作に最適なツールであり、

「クリエイティブの質を保ちつつ、制作スピードを飛躍的に向上させたい」

という現代のコンテンツ需要に応える、実用型のAI動画生成サービスです。

画像・音声・字幕・BGMを自動で組み合わせ、SNS向けの短尺動画を素早く量産できる、ナレーション付き動画生成に強いAIです。

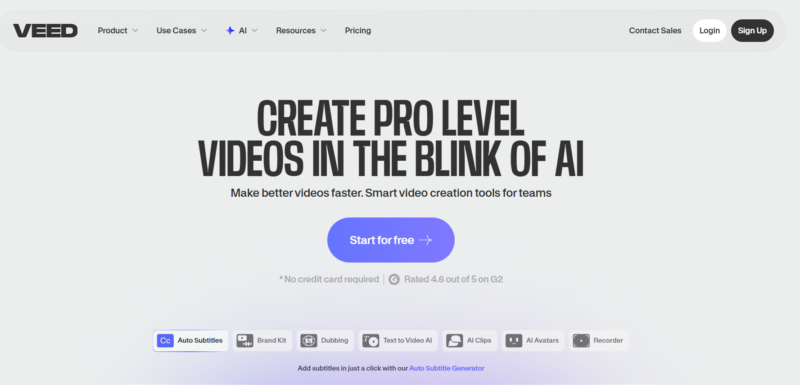

VEED

| AI名 | VEED |

| 開発元/提供元 | VEED Ltd. |

| 分類/タイプ | オンライン動画編集プラットフォーム(字幕生成 / テキスト→動画 / AI編集支援) |

| 公式サイト/リンク | https://www.veed.io/ |

VEED(ヴィード)は、VEED Ltd. が提供する ブラウザ上で動作する動画編集プラットフォーム で、動画編集・字幕生成・音声処理・テンプレート編集などを、専用ソフトをインストールすることなく実行できる点が特徴です。

特に、自動字幕生成と翻訳字幕 の精度が高く、複数言語への字幕対応や字幕デザインの調整が簡単に行えるため、SNS動画や解説動画、教育動画などの制作に適しています。

動画編集として必要な カット、BGM、エフェクト、画面レイアウト、テキストアニメーション、画像/映像素材の挿入 といった基本機能はすべてオンライン完結で利用でき、操作は直感的なUIに統合されています。

さらに、AIによる 背景ノイズ除去や音声のクリア化 といった音声処理機能が強力で、撮影環境に左右されない安定したクオリティの動画作成が可能です。

また、テキスト指示から短尺動画を生成できる AI Video Generator や、テンプレートを用いて商品紹介動画やSNS投稿動画を即座に作成できる テンプレートライブラリ が用意されているため、クリエイターだけでなくビジネス担当者やマーケターにも扱いやすい設計になっています。

HeyGen が 人物アバターを中心とした「話す動画」 に強く、Fliki が 解説・ナレーション動画 の生成に適しているのに対し、VEED は 既存の映像を編集しながら動画を仕上げる“総合編集プラットフォーム” としてバランスの良い機能を持ちます。

特に、ショート動画制作、YouTube用動画の編集、字幕ローカライズ作業といった 運用型コンテンツ制作の効率化 に向いたツールと言えます。

VEED は 「専用ソフト不要で、今すぐ編集を始められる環境」 を求める制作者にとって最適なサービスであり、字幕付きのSNS動画、教育コンテンツ、ビジネス向け解説動画、プロモーション動画など、幅広い分野で実務的に活用できる動画制作プラットフォームです。

テロップ演出・字幕翻訳・音声文字起こしなど編集補助が豊富で、初心者でも仕上がりの良い動画を効率的に作れる編集一体型の動画制作AIです。

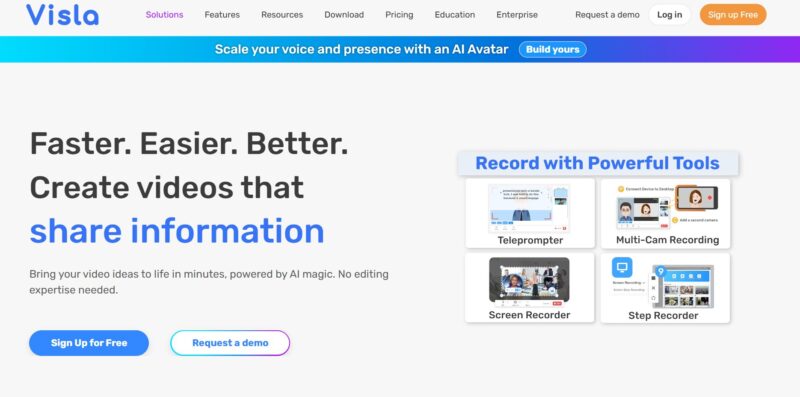

Visla

| AI名 | Visla |

| 開発元/提供元 | Visla Technologies |

| 分類/タイプ | AI動画生成・編集プラットフォーム(テキスト→動画 / 自動編集 / 字幕生成) |

| 公式サイト/リンク | https://www.visla.us/ |

Visla(ビズラ)は、Visla Technologies が提供する AI動画生成・編集プラットフォーム で、テキストやアイデアを入力するだけで、映像構成・BGM選定・ナレーション生成・字幕付与までを自動で行い、短時間で動画を完成させられる点に強みがあります。

複数の素材を手動で組み合わせる必要がなく、ユーザーはストーリーやメッセージを考えるだけで、視覚的にもまとまりのある動画を効率的に作成できます。

特に、Visla が得意とするのは 「テキストからの動画生成」 と 映像構成の自動編集 です。

キーワードや説明文を入力すると、関連性の高い映像クリップ・アニメーション・BGM・ナレーション音声が自動的に組み合わされ、プロモーション映像、プレゼン動画、商品紹介、教育向け解説動画などが一貫したトーンで仕上がります。

また、自動字幕生成・翻訳字幕・音声ノイズ除去・画面トリミング など、編集に必要な基本処理もすべてオンラインで完結するため、動画制作に不慣れな人でも扱いやすい設計になっています。

Fliki が ナレーション中心の「解説動画生成」 に強く、HeyGen が 「人物アバターによる話す動画」 に特化しているのに対し、Visla は 情報整理 → 映像構成 → 自動整音 → 完成 までの 動画制作プロセス全体を一括で進められる ことが大きな特徴です。

つまり、アイデア段階から完成型に到達するまでの作業を短縮し、動画制作を「文章を書く感覚」で行えるツールと言えます。

Visla は 「企画・台本・内容の整理が中心で、編集作業に時間を使いたくない」制作者 にとって最適であり、SNS動画、ビジネス説明、学習教材、社内共有コンテンツ、イベント告知映像など、情報伝達が目的の動画制作 に特に向いた実用的なAI動画生成プラットフォームです。

シナリオ作成から素材検索・カット編集までを自動化し、一本の完成動画にまとめてくれる、ストーリー構成に強い動画生成AIです。

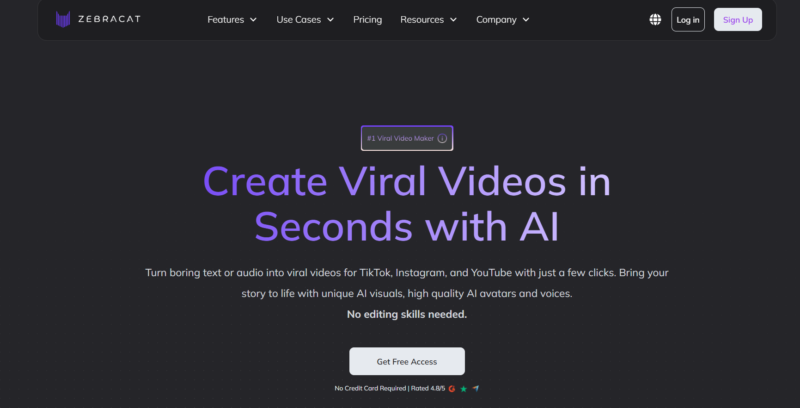

Zebracat

| AI名 | Zebracat |

| 開発元/提供元 | Zebracat |

| 分類/タイプ | 動画生成AI(自動編集 / BGM同期 / テンプレート映像制作) |

| 公式サイト/リンク | https://zebracat.ai/ |

Zebracat(ゼブラキャット)は、テキストと素材を入力するだけで、SNS向けの短尺動画やプロモーション映像を自動生成できる動画制作AIプラットフォームです。映像のリズム・構成・カット割り・字幕・BGM同期までを自動で最適化し、初心者でも数分で洗練されたショート動画を作れる点に特徴があります。

特に強力なのは、BGMや音楽に合わせて映像を自動的にカット・同期させる機能で、手作業の動画編集で時間がかかる「テンポ調整」「演出リズム作り」を自動で仕上げられるため、SNS広告、商品紹介動画、YouTubeショート、Reels、TikTok用の編集作業を大幅に短縮できます。

また、人物ナレーション、字幕レイアウト、アニメーション、カラースタイルなどがテンプレート化されており、映像制作経験がないユーザーでも印象的なクリエイティブを作りやすい設計になっています。素材も、ユーザーのアップロード映像のほか、内蔵のストック映像・写真・AI生成素材を組み合わせることで、短いコンセプトムービーから広告用動画まで幅広く制作できます。

Fliki や HeyGen が「喋る人物動画」や「AIアバター」を中心とした動画生成に強いのに対し、Zebracat は「構成・編集・演出の自動化」に重点を置いており、映像全体の仕上げ工程を高速化する点に優れています。人を登場させないモーショングラフィック系や商品イメージ中心の映像制作とも特に相性が良いツールです。

Zebracat は「短時間でスタイリッシュなSNS動画を量産したい」マーケター、個人クリエイター、EC事業者、インフルエンサーに最適な動画生成AIであり、スピードとビジュアル品質の両立を重視した映像制作ワークフローを強力に支援します。

テンプレート編集と自動モーション生成を組み合わせ、SNS動画を手早く仕上げられる実用的な動画制作AIです。

Steve AI

| AI名 | Steve AI |

| 開発元/提供元 | Animaker Inc. |

| 分類/タイプ | 動画生成AI(テキスト→動画/音声合成/アニメーション制作) |

| 公式サイト/リンク | https://www.steve.ai/ |

Steve AI(スティーブ・エーアイ)は、Animaker Inc. が提供する AI動画生成プラットフォームで、テキストを入力するだけで、アニメーション動画や実写風動画を自動生成できる点が特徴です。

ナレーション、キャラクターの動き、シーン構成、映像素材の選択などを AI が自動で行うため、動画制作の経験がないユーザーでも、短時間で高品質な動画を作成できます。

特に強みとなるのは、テキスト入力から「アニメーション動画」と「実写素材動画」の両制作に対応している点です。

アニメーション動画では、キャラクターのポーズや表情変化、シーン展開が自然に組み込まれるため、説明動画、解説動画、教育教材などに適しています。

一方、実写素材動画では、AI がテーマに応じた映像クリップや BGM を自動選定し、宣伝用ショート動画、SNS向け紹介動画、商品プロモーションなどを素早く制作できます。

また、音声読み上げ機能(AIナレーション)や、字幕生成、話者の口パク同期など、動画と音声を統合して扱える機能が充実しており、全体の編集ワークフローを大幅に効率化できます。

テンプレート数も多く、制作目的に応じた動画スタイルが事前に用意されているため、企画段階からスムーズに制作が始められます。

Fliki が「短尺動画制作+音声生成」に強いのに対し、Steve AI は「アニメーション動画や解説動画の自動生成」に重点を置いているため、視覚的にわかりやすい説明コンテンツを作りたい制作者に向いています。

総じて、Steve AI は「文章から説明力のある動画を素早く作りたい」「アニメーション動画の制作工数を削減したい」といったユーザーに最適な、実践的な AI動画制作プラットフォームと言えます。

文章から自動でアニメーションやモーショングラフィックス動画を生成でき、解説動画や教材動画の制作を効率化するアニメーション特化型AIです。

4. 音声/音響生成AI(テキスト → 音声/効果音/音楽/合成音響系)

音声/音響生成AI(テキスト → 音声/効果音/音楽/合成音響系)は、文字情報や簡単な指示から、人の声に近いナレーション音声、効果音、BGM、歌唱音声などを生成できるタイプのAIです。

自然なイントネーションや感情表現を再現できるものも多く、従来は録音や作曲が必要だった音声制作を、テキスト操作だけで実現できる点が大きな特徴です。

このタイプのAIは、動画のナレーション、企業のアナウンス、オーディオブック、教育教材、ゲームのキャラクターボイスなど、音が必要な幅広いコンテンツ制作と相性が良いです。

特に音声クローン機能では、短いサンプル音声を用いることで特定の声の再現が可能となり、声の統一性を保ちながら大量の音声を制作できるため、収録にかかる人件費や時間を大幅に削減できます。

また、効果音生成や簡易作曲が可能なAIでは、シーンに合わせた音の雰囲気づくりを自動で行うことができ、音響設計の知識がなくても、必要な音をすぐに追加できる点が魅力です。

テンポ、抑揚、声質、感情の強弱などを細かく調整できるツールも増えており、「声」と「音」を表現の一部として自由に扱える制作環境が整いつつあります。

音声/音響生成AIは、声優やナレーター、作曲家に依存していた制作工程を一気に効率化し、音声表現を柔軟かつ高速に行えるツールとして、動画制作、教育、広告、アート、ゲーム制作など、あらゆる領域で重要な役割を担う技術となっています。

ElevenLabs

| AI名 | ElevenLabs |

| 開発元/提供元 | ElevenLabs Inc. |

| 分類/タイプ | 音声生成AI(TTS/音声クローン/ナレーション生成) |

| 公式サイト/リンク | https://elevenlabs.io |

ElevenLabs(イレブンラボ)は、人間らしい自然な声の生成に特化した「音声生成AIプラットフォーム」です。

テキストを読み上げるだけでなく、声の抑揚、息の混ざり方、感情の強弱、話速の変化など、まるで本物の声優が演じているかのような繊細な表現が可能で、ナレーション、朗読、ゲーム・アニメのキャラクターボイス、YouTube動画制作など幅広い用途で利用されています。

特に強力なのが「音声クローン(Voice Cloning)」機能で、短い声のサンプルからその声の特徴を再現し、自然な発声を行うことができる点です。

個人の声をキャラクター用に拡張する、VTuber活動の声を安定化させる、俳優や声優の代替収録を行うなど、プロから一般利用まで応用の幅が広がっています。

また、40言語以上に対応しており、同じ声質のまま多言語で話せるため、国際的なコンテンツ制作にも強い利点があります。

ChatGPT や Claude が「テキスト思考と会話」を担うAIであるのに対して、ElevenLabs は「声による表現」を専門としたAIです。

つまり、言葉を“考える”AIではなく、言葉を“話す”AI として極めて優れた性能を持っています。

自然な声質と細やかな感情表現を再現し、会話的で聞き取りやすい音声を生成できる高品質音声合成AIです。

Google Cloud Text-to-Speech

| AI名 | Google Cloud Text-to-Speech |

| 開発元/提供元 | Google Cloud |

| 分類/タイプ | 音声合成AI(テキスト→音声変換 / 多言語対応) |

| 公式サイト/リンク | https://cloud.google.com/text-to-speech |

Google Cloud Text-to-Speechは、Googleが提供しているテキスト読み上げAIであり、入力した文字情報を自然で聞き取りやすい音声へとリアルタイムに変換できる点が特徴です。

多言語に対応しており、話者の声質、話速、音量、抑揚のニュアンスを柔軟に調整できるため、ロボット的な単調さを感じさせない、人に近い発声を実現します。

Googleが開発する音声合成モデル「WaveNet」をはじめとする高度な音声生成技術によって、息づかいやイントネーションの細やかな揺らぎまで再現され、滑らかに聞こえる音声に仕上がります。

そのため、読み上げアプリ、ナレーション作成、カスタマーサポートの自動音声応対、動画のボイスオーバー、学習教材の音声化など、幅広い場面で活用されています。

また、クラウド上で動作するため、ローカルの高性能環境を必要とせず、Webやアプリケーションに組み込みやすい点も魅力です。

APIを通してテキストから即座に音声を生成でき、用途ごとに音声スタイルや感情表現を切り替えることもできます。

総じて、Google Cloud Text-to-Speechは、「テキストを自然な音声へと変換し、情報を“聞きやすい形”で伝える」ことに長けた音声合成AIであり、あらゆるサービスやコンテンツの音声表現を洗練させるための基盤となるツールと言えます。

多言語・多声質に対応し、業務システムやアプリへ安定的に組み込みやすい実用性の高い音声合成サービスです。

NaturalReader

| AI名 | NaturalReader |

| 開発元/提供元 | NaturalSoft Ltd. |

| 分類/タイプ | 音声合成AI(テキスト→音声 / 読み上げソフト) |

| 公式サイト/リンク | https://www.naturalreaders.com/ |

NaturalReader(ナチュラルリーダー)は、テキストを自然な音声に変換する読み上げAIであり、文書・Webページ・PDF・学習素材など、あらゆる文字データをそのまま聴覚コンテンツとして利用できる点が特徴です。

感情のこもった音声表現や聞き取りやすいイントネーションを再現することで、電子書籍やニュースの記事でも、音声を通してスムーズに理解できるスタイルを提供します。

使用方法はシンプルで、テキストを貼り付けるだけで即座に読み上げが可能なため、難しい設定を必要とせず、読書支援、語学学習、ナレーション作成、視覚に負担のある利用者の支援など、幅広い用途に対応できる柔軟性があります。

また、クラウド版に加えてデスクトップアプリやChrome拡張も提供されており、PCでもスマートフォンでも、場所や環境を問わず同じ音声体験を維持できます。

生成される音声は人の会話に近い自然さを追求しており、単に文字を読み上げるだけではなく、文脈に応じたアクセントや抑揚の変化が付くため、長時間聴いていても疲れにくい点が大きな利点です。

学習者やクリエイター、あるいは読書経験を効率化したい人にとって、目を使わず情報を吸収できる手段として機能します。

NaturalReaderは「文字情報を耳で体験できる形に変える」ことに強い音声読み上げAIであり、生活・学習・業務の中で情報に触れる方法をより自由でストレスの少ないものにするための、実用性に優れたツールと言えます。

文章読み上げに特化し、閲覧・学習・リスニング用途で使いやすい、自然で落ち着いた音声生成ツールです。

Murf AI

| AI名 | Murf AI |

| 開発元/提供元 | Murf |

| 分類/タイプ | 音声生成AI(テキスト→ナレーション/声質変換) |

| 公式サイト/リンク | https://murf.ai/ |

Murf AI(マーフ・エーアイ)は、テキストから自然なナレーション音声を生成できる音声生成AIで、動画制作、プレゼン資料、広告映像、研修教材などの「読み上げが必要なコンテンツ」に対して、プロ声優のような声質で音声を付与できる点に特徴があります。

単に文字を読み上げるだけでなく、声の抑揚、話す速さ、間の取り方、感情表現などを細かく調整できるため、用途に応じた「聞きやすい音声」を手早く作成することができます。

また、提供されている声の種類が多く、落ち着いたナレーター的な声、元気な広告向けの声、ビジネスプレゼン向けの落ち着いたトーン、子どもや若者向けの柔らかい雰囲気など、多様なスタイルが選べる点も魅力です。

さらに、シーンに合わせて声色を変更したり、文ごとに感情の強さを変えたり、外国語アクセントを自然に使い分けたりといった柔軟なコントロールが可能で、動画制作の「声の演出」に直接役立ちます。

従来、ナレーション制作には声優依頼・録音機材・収録スタジオなどが必要でしたが、Murf AI はブラウザ上で完結するため、短時間で高品質な音声を得られることから、個人クリエイターから法人の制作部署まで幅広いユーザーに支持されています。

特に、教育系コンテンツ、企業研修、解説動画、商品紹介ムービーといった、声に「わかりやすさ」や「聞きやすさ」が求められる用途で力を発揮します。

Murf AIは「プロ品質のナレーション音声を低コストかつ短時間で作成できる」音声生成AIであり、映像や教材制作において、声の制作負担を大幅に軽減しながら、聞き手に伝わる表現を実現する実用性と扱いやすさを備えたツールと言えます。

ナレーション制作に最適化され、声質調整や話し方の表現を簡単にコントロールできる音声生成プラットフォームです。

LOVO

| AI名 | LOVO |

| 開発元/提供元 | LOVO AI, Inc. |

| 分類/タイプ | 音声生成AI(AIナレーション / AI音声クローン / マルチボイス制作) |

| 公式サイト/リンク | https://lovo.ai/ |

LOVO(ロボ)は、LOVO AI, Inc. が提供する AI音声生成・音声クローン制作プラットフォーム で、自然な発声・イントネーション・感情表現をもつナレーション音声を、テキストを入力するだけで簡単に生成できる点が特徴です。

アニメ調からビジネス向けの落ち着いた声、感情的な表現ができる声、歌唱向けの声など、多種多様な音声スタイルが提供されており、映像制作・広告・教材・ナレーション・ゲーム・SNSコンテンツ制作 など幅広い用途に利用されています。

LOVO の中核機能は AIボイスクローン で、短い音声サンプルをアップロードするだけで、その声質・話し方・息遣いの癖を模倣したオリジナル音声を生成できます。

これにより、声優やナレーターを毎回収録する必要がなくなり、同じトーンの音声を、必要な分だけ、いつでも確実に再現できる 制作環境を構築できます。

また、商用利用可能な音声も多く、プロダクト紹介動画、教育研修コンテンツ、社内アナウンス、自動応答システムなどでも実際に使われています。

また、LOVO は音声に 感情の強弱・速度・抑揚 を細かく調整でき、朗読のテンポ感、言葉の強調、聞き取りやすさの調整など、「声としての説得力」 を保ったまま音声を仕上げられる点が評価されています。

Fliki が “動画と音声をセットで作ることに強い” ツールなのに対し、LOVO は “音声そのものの品質と表現力” に重点を置いているため、より 声の存在感が重要なナレーション制作 に向いています。

LOVO は 「人が話すように聞こえる自然なナレーションを、自由な声質と表現で大量に生成したい」 クリエイター、企業、教育者にとって最適なツールであり、音声制作プロセスのコスト削減と品質安定を両立できる 実践的なAI音声生成プラットフォーム と言えます。

声の感情・抑揚を細かく調整でき、声優風の演技表現からビジネスナレーションまで柔軟に作り分けられる音声生成AIです。

Stable Audio

| AI名 | Stable Audio |

| 開発元/提供元 | Stability AI |

| 分類/タイプ | 音楽生成AI(テキスト→音楽 / 効果音 / ループ生成) |

| 公式サイト/リンク | https://stableaudio.com/ |

Stable Audio(ステーブル・オーディオ)は、Stability AI が提供する 音楽・効果音生成プラットフォーム で、テキストで指示した内容に基づいて、楽曲、ビート、BGM、環境音、効果音などを自動生成できる点が特徴です。

ジャンル、雰囲気、テンポ、楽器構成といった要素を自然言語で指定するだけで、連続性のある音楽を高品質に作成できるため、作曲経験がなくても音源制作を行うことができます。

Stable Audio の強みは、「時間長指定」と「リズム・構成の整合性」が保たれた楽曲生成が可能な点で、数秒の効果音から数十秒〜数分のBGMまで、用途に応じた音素材を安定して生み出せます。

これにより、動画編集やゲーム開発で必要となる音楽の長さ・ムードを、制作の初期段階から正確に設計しやすくなっています。

また、ループ再生に最適化された音源を作れるため、ASMR、環境演出、店舗BGM、UIサウンドなど、シームレスな音が必要なシーンでも破綻の少ない音響を作成できます。

特定の音楽ジャンルや楽器表現に偏りにくく、実験的サウンドから商用向けの落ち着いた楽曲まで、幅広い表現に対応できる柔軟な生成モデルとなっています。

Soundraw が「動画編集者向けのテンプレート感あるBGM制作」に強いのに対し、Stable Audio は 「構造の一貫性と音の質感の自然さ」 に重点を置いているため、よりクリエイティブな音響設計・サウンドデザインに適しています。

Stable Audio は 「必要な音楽を、必要な長さと雰囲気で、即座に生成したい」 制作者に向いたツールであり、動画制作、ゲーム開発、広告、アート、空間演出 など、音の印象が重要となる制作工程において、効率と表現力を両立できる 実践的な音楽生成AI と言えます。

テキストの指示から音楽や効果音を直接生成でき、楽曲の長さや展開を意図通りに制御できる音響生成AIです。

AudioCraft(Meta)

| AI名 | AudioCraft |

| 開発元/提供元 | Meta(Meta AI) |

| 分類/タイプ | 音声・音楽生成AI(音楽 / 効果音 / テキスト → サウンド合成) |

| 公式サイト/リンク | https://audiocraft.metademolab.com/ |

AudioCraft(オーディオクラフト)は、Meta が提供する 音楽・効果音生成用のオープンソースAIモデル群 で、テキスト指示から楽曲、ビート、環境音、素材音などを直接生成できる点が特徴です。

MusicGen、AudioGen、EnCodec といった複数のモデルで構成されており、音の質感・構造・展開をAIが自然に作り出すことができるため、作曲・サウンドデザイン・効果音制作を一つの生成フローで行えます。

AudioCraft の強みは、音データの生成を「テキストによる意図の指定」と「音響的な一貫性」の両面で制御できる柔軟性にあり、ジャンル・楽器編成・ムード・テンポを指定して、持続性のある楽曲を生成することができます。

また、効果音においては、環境ノイズ、機械音、物体音、フィールドレコーディング風の質感まで、実音と近い存在感を持った音響素材を作ることができます。

オープンソースとして提供されているため、クリエイター・研究者・開発者がローカルや独自システムに組み込みやすく、商用ツールに閉じない「自由な音響生成ワークフロー」を構築できる点も評価されています。

Stable Audio が「長さ制御と連続性」に強いのに対し、AudioCraft は 「音響モデルを直接扱い、作り込みや再編集を前提にした制作」に向いているという特徴があります。

総じて、AudioCraft は「音楽・効果音生成を自由にカスタマイズしながら、オープンな制作環境で扱いたい」制作者に適したツールであり、サウンドデザイン、実験音楽、ゲーム・映像音響設計、研究用途など、音表現の拡張性が求められるシーンで活用しやすい 音響生成AIモデル群と言えます。

音の質感と構造をモデルレベルで制御し、楽曲と効果音を一貫して生成・再編集できるオープンソース音響AIです。

Udio

| AI名 | Udio |

| 開発元/提供元 | Udio, Inc.(元Google DeepMind / Meta 出身メンバーが中心のチーム) |

| 分類/タイプ | 音声・音楽生成AI(テキスト → 楽曲/歌声/伴奏/ミックス) |

| 公式サイト/リンク | https://www.udio.com/ |

Udio(ユーディオ)は、Udio, Inc. が提供する 歌声・楽曲制作に特化した音楽生成AIプラットフォーム で、テキストや歌詞を入力するだけで、ボーカル・伴奏・アレンジまで一体化した完成度の高い音楽を生成できる点が特徴です。

ポップス、ロック、EDM、R&B、アコースティックなど幅広いジャンルに対応しており、曲の雰囲気・テンポ・歌声の質感を明確に指定して、 “人が作曲したような構成と歌の流れ” を自然に生み出すことができます。

Udio の強みは、単に音を並べるのではなく、歌詞の感情表現とメロディ運びを統合的に生成できる点 にあり、サビ構成、展開、ブリッジなど、ポピュラー音楽としての成立性を保った楽曲を自動で仕上げられます。

また、生成後は 歌詞の再編集・声質の変更・構成の再生成 が自在に行えるため、試行錯誤しながら完成度を高める「クリエイティブな制作プロセス」をそのままAI上で実現できます。

Udio は 完全な歌入り楽曲の生成に特化 している点が大きな特徴で、効果音や環境音制作にも対応する AudioCraft とは異なり、「聴かせる曲」を最短で形にしたい制作者 に向いています。

個人アーティスト、映像制作者、広告制作者、VTuber・歌い手、コンテンツクリエイターなど、商用・創作どちらの現場でも即戦力となる音楽制作AI といえます。

短いテキストや簡単な指示から高品質な歌声・楽曲を生成でき、商用クラスの仕上がりを手軽に得られる音楽生成AIです。

WaveNet(DeepMind)

| AI名 | WaveNet(ウェーブネット) |

| 開発元/提供元 | Google DeepMind |

| 分類/タイプ | 音声合成モデル(テキスト → 音声 / 音響生成の基盤モデル) |

| 公式サイト/リンク | https://deepmind.google/discover/blog/wavenet-a-generative-model-for-raw-audio/ |

WaveNet(ウェーブネット)は、Google DeepMind が開発した 音声波形生成のためのディープラーニングモデルで、人間の声を「音響信号そのもの」から生成できる点が特徴です。従来の合成音声が持つロボット的で不自然な発声とは異なり、WaveNet は声帯の振動や息遣い、口腔共鳴の細かな変化を直接モデリングし、自然な話者特性と感情ニュアンスを持った音声を再現することができます。

WaveNet の強みは、音声を「記号ではなく波形の連続性として扱う」点にあり、イントネーション、滑らかなつながり、抑揚などを、音声の物理的な変化として再現できることです。これにより、声質のリアルさに加えて、話し方の癖や口語リズムまで反映した音声合成が可能となっています。

また、WaveNet は スマートスピーカー、翻訳読み上げ、カーナビ音声、案内システムなど、日常で使われる様々な音声インターフェイスの自然性向上に貢献しており、後続の多くの合成音声モデル(Tacotron、VALL-E、Voicebox など)の基盤技術となりました。

LOVO や Udio が「クリエイティブ用途の音声制作」に向いているのに対し、WaveNet は「高品位な音声合成のための根幹技術」として幅広いサービスの内部で利用されるモデルである点が特徴です。

人間の声波形を直接モデリングする方式により、滑らかで生々しい響きを持つ自然な音声を生成できる音声合成モデルです。

コメント